複合芸術会議2023「サバイバル複合芸術」は、2023年1月から3月にかけて、4回に渡り、秋田公立美術大学大学院博士課程の学生がコーディネーターとなって開催されました。それぞれの回は、YouTubeでご覧いただけます(vol.1「生命」、vol.2「生存」、vol.3「根生」、vol.4「共生」)。この度、vol.2「生存」について、コーディネーターの藪本雄登(現在博士課程3年)がテキスト化いたしました。

テキスト化の背景

私(藪本)は、近年、紀南アートウィークやプロダクション・ゾミアでの活動を通じて、日本国内で展覧会やアート・プロジェクトを展開することが増えてきています。そのような中、感じることは、東南アジアで活動するアーティストのアートに対する考え方と日本のアーティストのアートに対する考え方には、ギャップがあるということです。東南アジアと日本において、私が感じるギャップや違和感をより多くの方々に知って頂きたいという想いから、今回書き起こしを行いました。ベトナムやミャンマーのアートを巡る環境、状況、そのあり方の現状や実践が少しでも伝わることを願います。是非、ご一読ください。

vol.2「生存」―今日のアジアと限界芸術

モデレーター:藪本雄登(秋田公立美術大学大学院 博士課程1年)

ゲスト:アウンミャッテー(Aung Myattay、ミャンマー出身の現代アーティスト)、 トゥアン・マミ(Tuan Mami、ベトナム出身の現代アーティスト)、福住廉(美術評論家、秋田公立美術大学大学院 准教授)

藪本 複合芸術会議「サバイバル複合芸術」vol.2 は「生存」がテーマです(なお、vol.1では「限界芸術」について議論がなされた。)。「生存」とは何なのか、そして今日のアジアにおける「限界芸術」、さらに「アナキズム」との関係性などについて議論していきたいと考えています。そして、本日は特別ゲストをお二人、お呼びしています。アーティストのアウンミャッテーさんと、トゥアン・マミさんです。それぞれミャンマーとベトナムから来ていただきました。

東南アジア山塊の民・ゾミアと限界芸術

藪本 私は、秋田公立美術大学1 年生の藪本雄登と申します。本業は、海外において法律事務所を経営しております。法律の世界にいると、諸所の制度のなかで、がんじがらめに拘束されてしまい、身動きが取れなくなり、私は、まるで「生きながら死んでいるか」のような感覚に陥ることがあります。そのような状況をどうすれば超えていけるのか。そのヒントが、東南アジアのアーティストの表現や私が研究しているゾミアの世界のなかにあるのではないかと考えています。

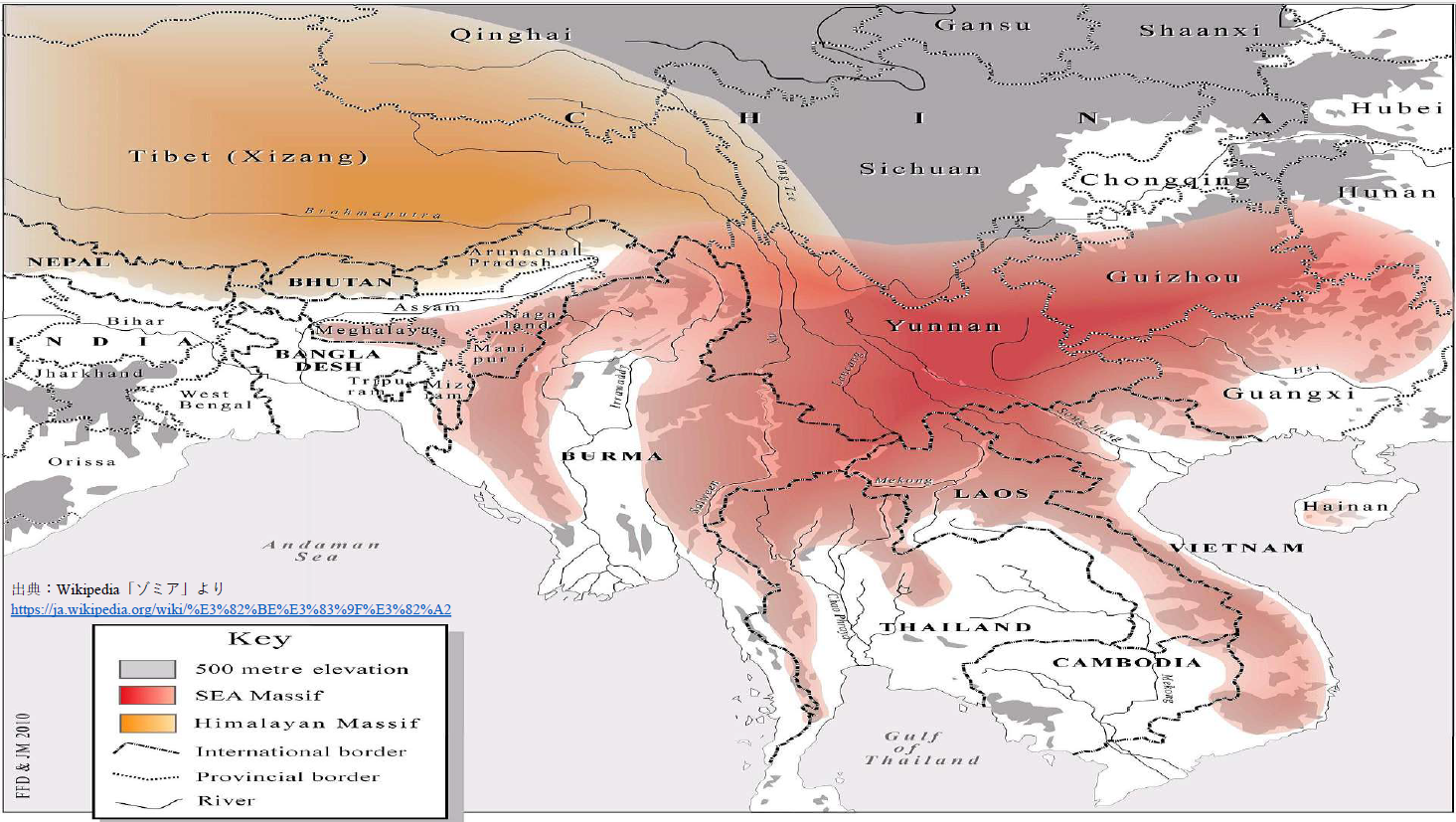

ゾミアというのは、東南アジア山地地帯を意味し、国家の枠組みから逃亡し続けている人々は「ゾミアの民」と呼ばれています。彼らは、基本的にアニミズム的な発想で生活しながら、アナキズム的に生きていると言われています。アナキズムという言葉は「革命」や「無政府主義」という言葉と、同じ文脈で語られるケースが多いと思いますが、ピョートル・クロポトキンの『相互扶助論』や最近では人類学者の松村圭一郎の『くらしのアナキズム』で述べられている通り、相互扶助や協力関係等、助け合いながら生きていくということも「アナキズム」の射程に含まれると考えられています。

今回の展覧会では、アウンミャッテーさん、前田耕平さん、トゥアン・マミさん、そしてもうひと方、アウンミン(Aung Myint)というミャンマーの現代美術のパイオニアと呼ばれるアーティストの四作品を展示しています。そして、キュレーターの加須屋先生、ポーランド、ウクライナのアーティストとともに「再解釈」展という展覧会を企画・開催いたしました。

アウンミャッテー氏プロフィール(講演資料(藪本)より抜粋)

アウンミャッテー氏プロフィール(講演資料(藪本)より抜粋) トゥアン・マミ氏プロフィール(講演資料(藪本)より抜粋)

トゥアン・マミ氏プロフィール(講演資料(藪本)より抜粋) 講演資料(藪本)より抜粋

講演資料(藪本)より抜粋

トゥアン・マミの実践と思想

では、本題に入りましょう。

まず、今回のゲストであるトゥアン・マミさんから順番に、自己紹介と、いま取り組んでいる実践についてお話しいただきます。それを踏まえて、福住先生にはアナキズムや限界芸術といった視点から、コメントをいただきたいと思います。では、マミさんからお願いします。

マミ 本日はお招きいただき、ありがとうございます。藪本さん、そして、大阪関西国際芸術祭の関係者の方々、ココルームの皆様に感謝申し上げます。

今回の「再解釈」展のコンセプトのなかで、特にvol.1で登場した限界芸術、死者、声を発せぬ人々、そして見えざる存在に向けたアートというものに、私は非常に共感します。なぜかというと、私の作品にもそういった要素があるからです。

特に、ベトナムという国において、アートを始めて間もないころ、「アートとは何か」、「ベトナム社会、そして、この政治の枠組みにおけるアートとは何だろうか」という問いを、私は自分のなかで繰り返していました。

ベトナムは、社会的、政治的状況に、日本とは全く異なっており、非常に難しい状況にあります。当然、アートの位置付けや性格も異なります。まずは、ベトナムのアートについて少しご紹介したいと思います。それによって、なぜ私が社会や一般の人々と関わりながらアート活動を進めようとするのか、ご理解いただけるかと思います。もしかすると、そのあたりが「限界芸術」とも重なる部分かもしれません。

ベトナム――いまも影を落とす内戦の歴史

ベトナムでは1979年から、中国との間で戦争(中越戦争)がありました。そのことが、私たちの人生や生活にどのような影響を及ぼしたかについて、お話したいと思います。それ以前、ベトナムでは1960年代から70年代にかけて、北ベトナムと南ベトナムの間で内戦がずっと続いていました。いわゆるベトナム戦争です。その戦争の状況は泥沼化していましたが、ある出来事が変化をもたらしたのです。

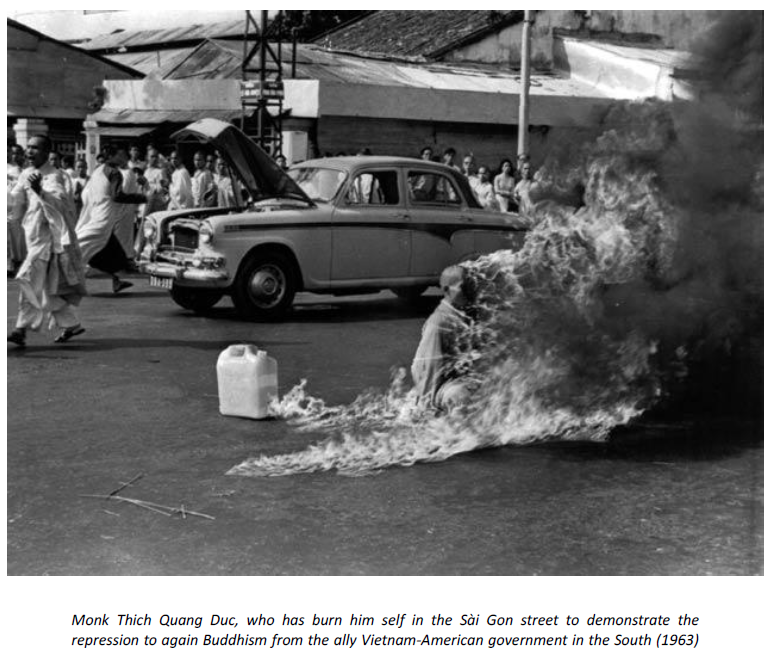

この写真(『DON'T CALL IT ART.Vietnam Contemporary Art』写真の詳細)は、ある僧侶が表現の自由、宗教の自由に対する制限への抗議として、自身を焼死させるという行動を撮ったときのものです。これが国際的に広がり、世界中で大きな議論が沸き起こり、ベトナムの状況を大きく動かすことになりました。そして、アメリカ軍がベトナムから撤退する契機にもなりました。

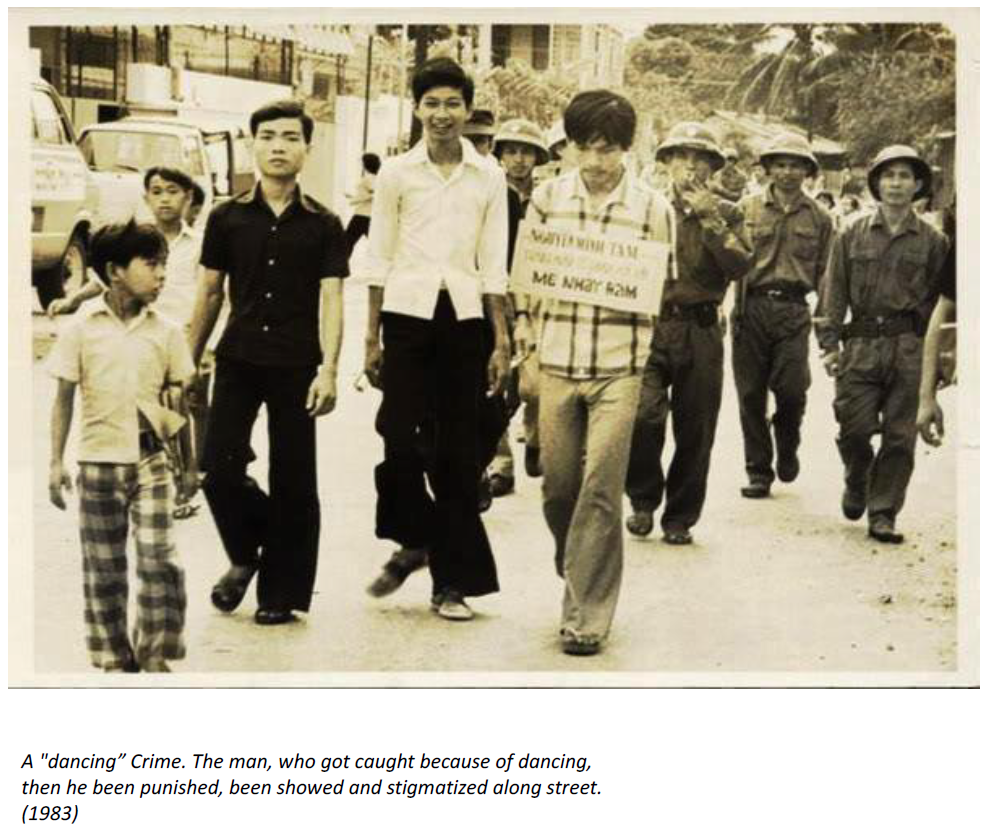

続いて、この写真をご覧ください。ここに、いまもベトナムの文化の中に存在するものが写っています。ベトナム戦争が1975年に終結し、南北が統合した後も、新しい政権は非常に厳しい規制を設けました。思想、衣服、そして集会などが、その対象になりました。この写真の人物(『DON'T CALL IT ART.Vietnam Contemporary Art』写真の詳細説明)は、長髪で踊っているのですが、今でも踊ることは禁じられています。ベトナムでは、いまだに表現の自由や言論の自由への制限があるのです。

その結果、大勢のベトナム人が祖国を捨てました。特に南部は1980年代から1990年代にかけて、国外へ移住する人が後を絶ちませんでした。後に残ったのは、苦しみや深い傷を伴った幾多の人々の人生の物語。その物語は、様々なかたちで、いまも続いています。自分たちは何を言えるのか、言ってもいいのか。そういったことが政治や権力との絡みのなかで、いまだデリケートな問題として存在し、立ちはだかっているのです。

ベトナムの現在をついてまとめますと、まず、いまだに政府の規制が激しい状況があります。例えばアートを作って見せること自体に対する規制、公共でどのようなアートを発表してよいかに対する規制です。また、全てのアートのイベントに対して許可を取らねばなりません。

現代アートは、そもそもベトナム社会において許容されていません。ですから許可を取ろうとしても、取りようがないわけです。そこでアンダーグラウンドでの活動など、違法なかたちでアートに関わる活動がなされています。私自身、ある種そういったアンダーグラウンドのアートのコレクティブの一員でもあります。

アートセンターやアート・コレクティブもアーティスト自身で運営しています。コレクティブとしてイベントを開催したり、ベトナムの現代アートを支援したりしています。たとえば、私は、人々がアートに触れたり、表現したりする場として、自分の家(A Space)を開放しています。全ては、アンダーグラウンドで行われています。

実践について語るトゥアン・マミ氏(左から3人目) 写真:Kohei Matsumura

実践について語るトゥアン・マミ氏(左から3人目) 写真:Kohei Matsumura 『DON'T CALL IT ART.Vietnam Contemporary Art』(マミ講演資料)から抜粋

『DON'T CALL IT ART.Vietnam Contemporary Art』(マミ講演資料)から抜粋 『DON'T CALL IT ART.Vietnam Contemporary Art』(マミ講演資料)から抜粋

『DON'T CALL IT ART.Vietnam Contemporary Art』(マミ講演資料)から抜粋

アートとは「可視化されない部分を見せるもの」

私は、今回、はじめて「限界芸術」という言葉を知りました。私自身、これはアートなのか、そうではないのかという問いについて考えたことがあります。結論としては、それがアートであるかどうかは、私には重要ではないということです。アートとは人や何かとつながる手段であり、現実世界のなかで「なかなか可視化されない部分を見せるもの」であるとも考えています。

たとえば、私はよく植物を例に、このことを説明するのですが、植物というのは、見た目は植物でしかありません。しかし、それぞれの植物の背景にはたくさんのストーリーがあるものです。そこにどんなストーリーがあるのか、そのストーリーはどういう意味を持っているのかを読み解くことが重要なのです。

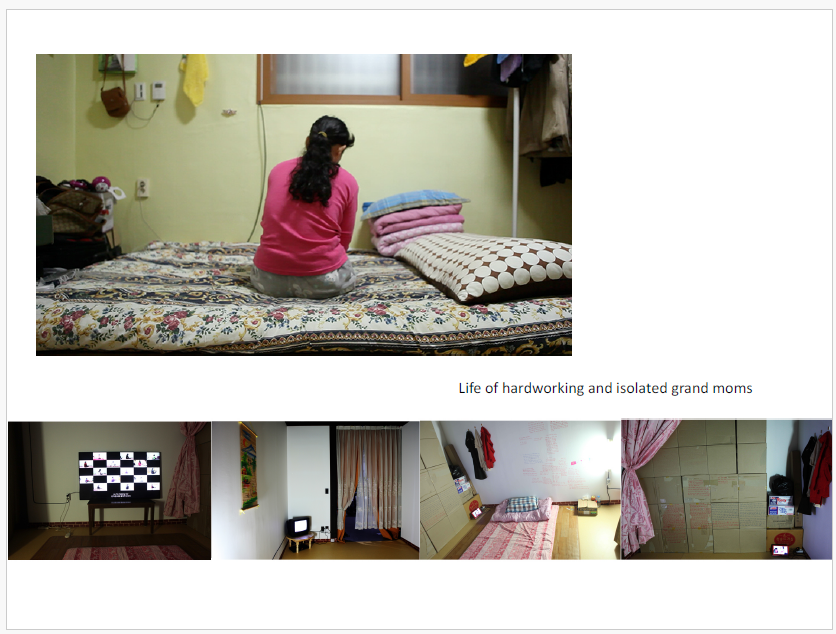

過疎化する韓国の街で出合った美しい文化

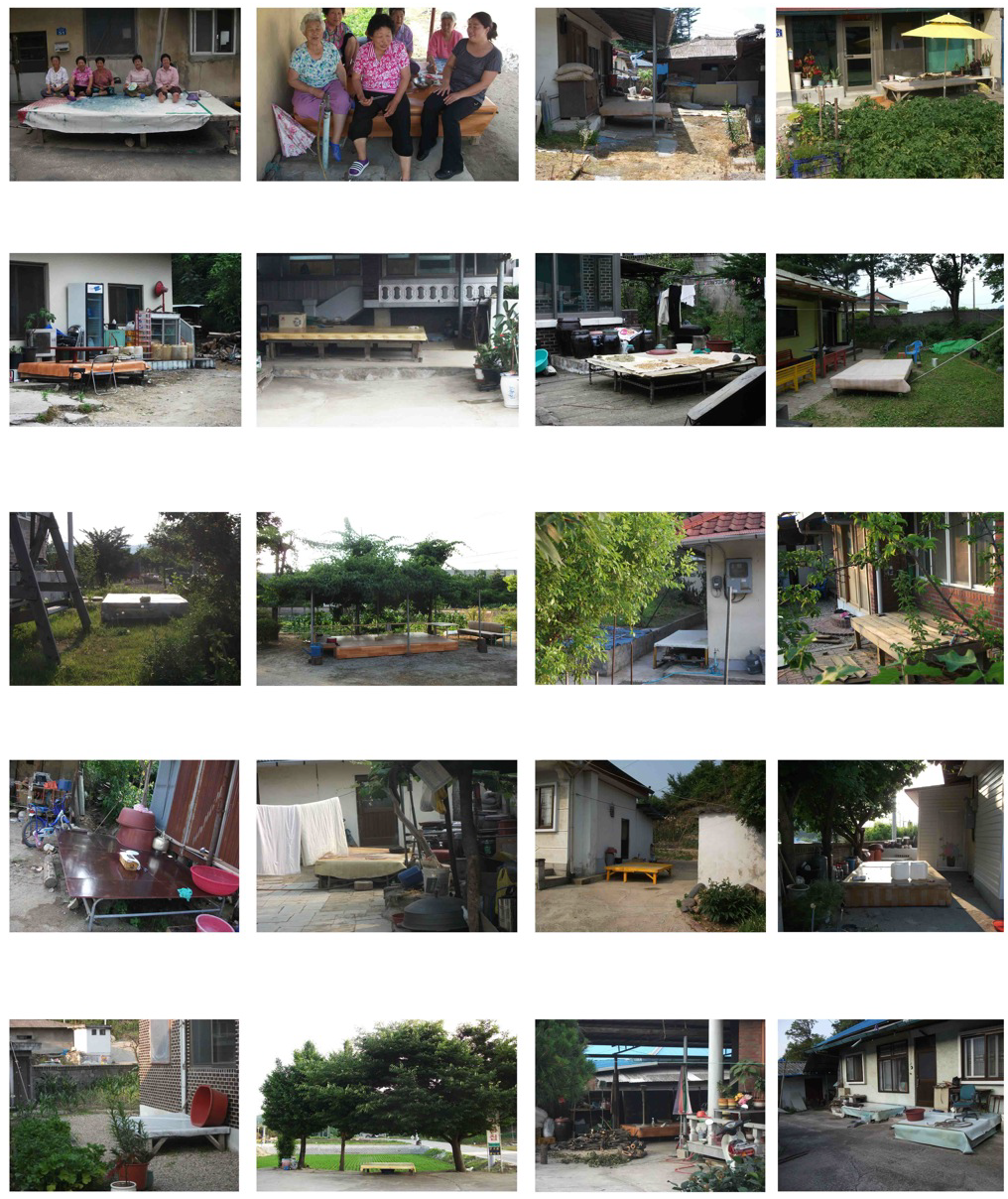

この写真は2011年、韓国で開催されたアートイベントのときのもので、私が社会をテーマに創作を始めた初期の作品です。韓国のアートギャラリーから招聘されたのですが、その街を訪ねてまず驚いたのが、年老いた老人しかいないことでした。若者はソウルなど都会へ出ていってしまって、学校や公共スペースなどにお年寄りしかいないのです。

街をリサーチしながら歩いていると、素敵な文化があることに気づきました。家の前にテーブルがあって、近所の人々が集まる社交の場になっているのです。私が街を歩いていると、お年寄りのお父さん、お母さんたちが声をかけてくれて、その輪のなかに招き入れてくれるのです。私は韓国語を話せませんが、それでも意気投合して酒を飲み交わしました。外出するたびに、いつもそんな状況でした。私はこれも美しい生活のあり方だと思いました。

以前であれば、仕事や学校が終わった子供たちもその輪に加わっていたそうです。いまは人も少なくなって、テーブルを維持することができず、壊れたまま放置されているものもありました。現代社会の中で忘れ去られようとしている文化がここにあると思いました。

このとき、アート施設で行った展示は、このテーブルを集めて、週末にそれぞれのテーブルのオーナーのお母さん、お父さんたちに来てもらってホストをしてもうというものでした。観客のみなさんに料理を振舞って一緒に食事をしながら、人生の話や、それぞれの思いを分かち合ってもらったのです

植物を介したプロジェクト

このプロジェクトを展開している際に、実は韓国に大きなベトナム人コミュニティがあることを知りました。そのコミュニティは、韓国人の花嫁候補としてやって来たベトナム人女性たちを中心とするものでした。ベトナムにおいて、韓国人の男性と結婚できる若い女性たちを見つけて、彼女たちとの結婚を望む韓国人男性とマッチングして、成立したら女性を韓国へ連れて行く。そういうビジネスがありました。私は彼女たちと一緒にプロジェクトを行いたいと思い、数年後に韓国に再度訪問しました。彼女たちのコミュニティは、一般の人々からは見えづらい、いわば可視化されないコミュニティでした。特にその中でも可視化されないのが、彼女たちの母親でした。彼女たちは赤子の世話を見てもらうために母親を韓国に呼びました。それは全くの違法労働なのです。

実は、この母親たちが最も孤独な状況にあるようでした。家族とは、別の小さなアパートに一人で住み、週末になったら赤子の世話に出かけます。韓国・光州で2015年、私は彼女たちと編み物を使ったプロジェクトを行い、それを通じて友達になり、料理を一緒に作りました。

ある韓国の街の様子 写真:『“What’s the mom waiting for?” Hooyong performing arts center; S.Korea 2011』(マミ資料)から抜粋

ある韓国の街の様子 写真:『“What’s the mom waiting for?” Hooyong performing arts center; S.Korea 2011』(マミ資料)から抜粋 老人達が持ち寄ったテーブル 写真:『“What’s the mom waiting for?” Hooyong performing arts center; S.Korea 2011』(マミ資料)から抜粋

老人達が持ち寄ったテーブル 写真:『“What’s the mom waiting for?” Hooyong performing arts center; S.Korea 2011』(マミ資料)から抜粋 写真:『“What’s the mom waiting for?” Hooyong performing arts center; S.Korea 2011』(マミ講演資料)から抜粋

写真:『“What’s the mom waiting for?” Hooyong performing arts center; S.Korea 2011』(マミ講演資料)から抜粋

「Immigrating Garden」の背景にあるもの

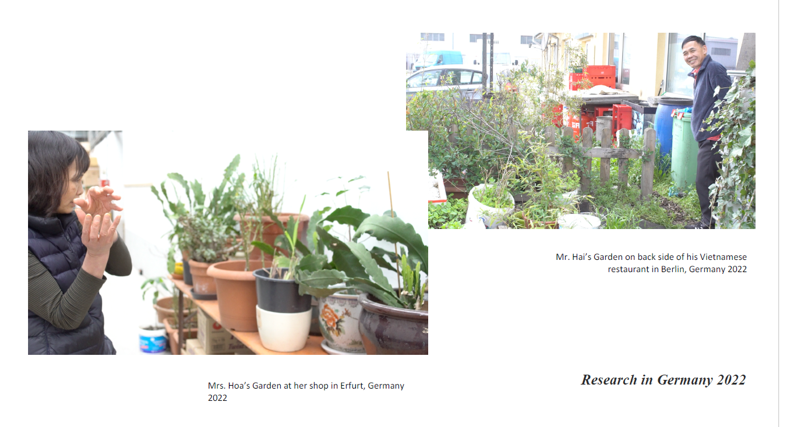

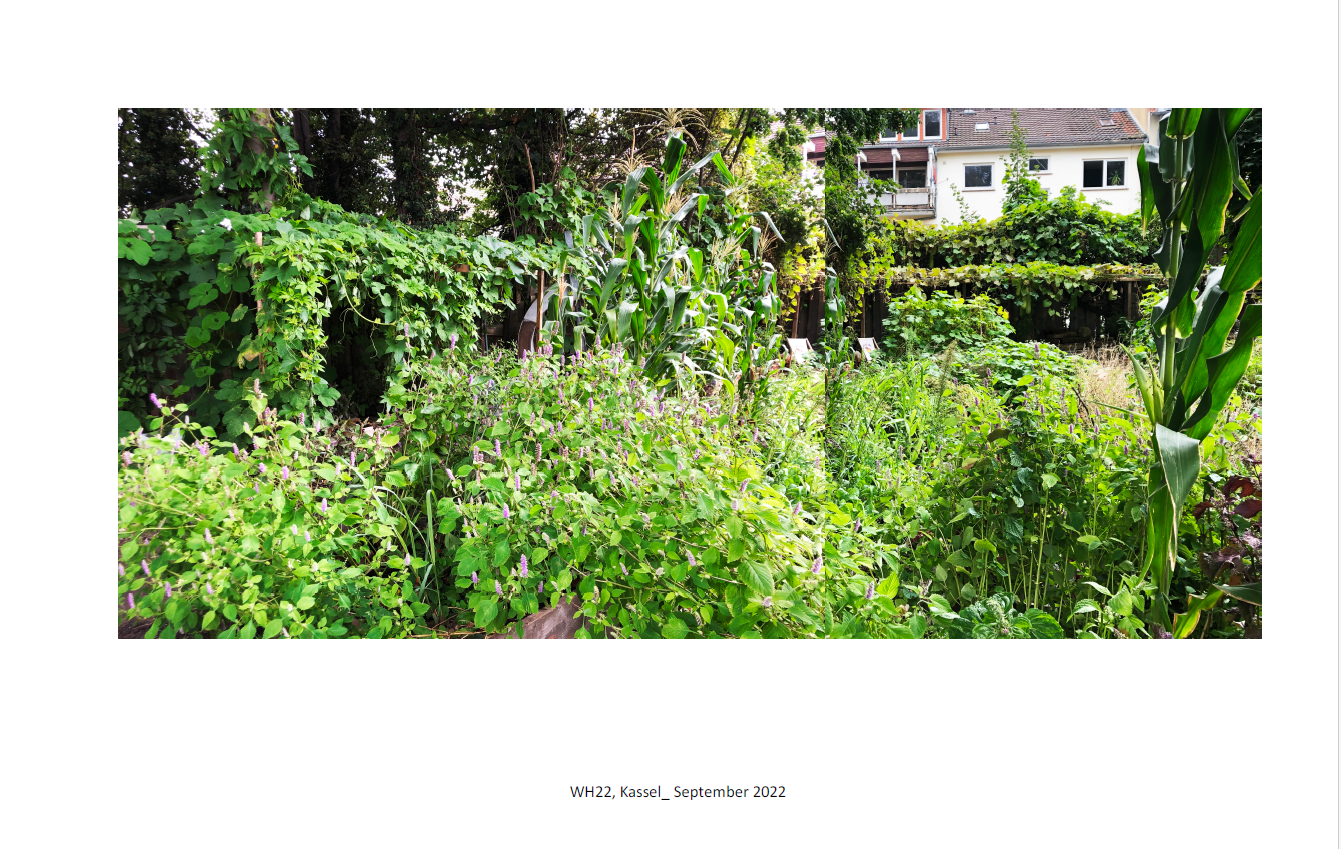

最後に、2020年から展開している、ベトナムから植物を輸出して「庭(garden)」を生み出すプロジェクトをご紹介します。当時、私は台湾に滞在していました。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、台湾に足止めされたのです。そのとき、私と同じく台湾から出られなくなったベトナム人がたくさんいました。彼らと知り合いになり、いろいろ話をしているうちに、あることに気づきました。みんな、ベトナムから持ってきたベトナムの植物をすごく大事にしているのです。植物にはそれぞれ実際の用途、たとえば食用であるとか、医療用であるとか、観賞用であるといった役割があるわけですが、それらと共に、彼らは植物と接することで、あたかも自国にいるような、ある種の「ホームの感覚」を得ているということに気づきました。そしてそれが、台湾に住むベトナム人の人々の精神面のサポートになっているようでした。

そこで私は台湾中を巡って、ベトナムの植物を収集しました。そしてそれらを使って庭を作り、彼らと共有しました。彼らもまた植物を持ち寄り、共有してくれました。とても素晴らしい試みだったと思います。また、植物は素材としても生命力に満ちていると思いました。たかが植物ではありますが、その植物の背景にはいろんな面があって、ベトナムの人たちはそこにいろいろな意味を見出していくのです。その後もリサーチを進めて、それぞれの植物にどのような意味があり、どのように使われているのか。あるいは、ベトナム以外の国ではどのように扱われているのかなどについて調べました。

調べれば調べるほど、さまざまなことが見えてきました。たとえば、地球の歴史を考えてみても、植物は重要な役割を果たしてきたことがわかります。植物は、いろんなところへ移動していきます。人間が地球上を移動し生存していくためには、植物が先に移動して繁殖している必要がありました。人間にとって移動先に植物があることが生存の条件であり、植物なしでは生きていけないのです。

また、植民地主義の時代には、支配者たちは自分たちが必要とする植物を栽培する大規模農園を世界中の植民地に作りました。しかしながら、そこで収穫したものは、ほとんど自国へ持ち帰りました。自分たちだけが利益を得るための仕組みで、現地のことは全く考えていない。そういったグローバルな搾取のプロセスの中に、植物が重要な位置にいることがわかってきました。

このようにして植民地主義者たちは富と権力を得ました。すると今度は違う理屈を持ち出して、異国の植物を自国に持ち込むことは危険であると言い出しました。いくつかの特定の外国種の植物は自国の農業を破壊する侵略者であると規定して、持ち込みを禁止し始めました。それに関する厳格な法律を制定して、植物やその種の輸出入を規制するようになりました。移民にとっては、自国の植物は祖国とのつながりを実感する手段であり、異国でサバイバルするための手段でもあります。それを持ち込むことができないというのは、すごくつらいことだと思います。

このように植物一つ取っても、さまざまな面があります。このプロジェクトを進めながら、ベトナムの人たちが集めた多種多様な植物を目にしました。さまざまなベトナムのコミュニティが、あらゆる植物を栽培していました。一つの場所に社会的なプラットフォームを作って、そこに植物を集めておく。人々は植物を囲んで、リソースを共有して人生について話し合い、互いに助け合う。そのような憩いの場をさまざまな国や場所に作るプロジェクトを開始しました。そこでは植物にまつわる政治の話もテーマにしています。

たくさん話してしまいましたが、最後にもう一つだけお話しさせてください。この写真は、ドイツのカッセルで作った庭です。

このプロセスの中で、ドイツに住むベトナム人たちから種や苗、そして、植物に関わるさまざまなストーリーも頂きました。そして皆さんがこの庭に来てくださって、何も知らない私に植物の育て方を教えてもらいました。そこから私はたくさんのことを学び、さまざまな人々と交流することができました。そのことに、いまも感謝しています。

『Research Based- Social engaged Practices.2022』(マミ講演資料)から抜粋

『Research Based- Social engaged Practices.2022』(マミ講演資料)から抜粋 『Research Based- Social engaged Practices.2022』(マミ講演資料)から抜粋

『Research Based- Social engaged Practices.2022』(マミ講演資料)から抜粋 『Research Based- Social engaged Practices.2022』(マミ講演資料)から抜粋

『Research Based- Social engaged Practices.2022』(マミ講演資料)から抜粋

藪本 ありがとうございました。

福住先生からも、ぜひコメントを頂きたいと思いますが、その前に、なぜ、数あるアーティストの中からマミを選んだのか、簡単に補足させてください。それはひと言でいうと「生活」です。食と生活は切っても切り離せません。そういう意味では、極論ですが、政府が滅んでも、国家がなくなっても、仮に首相が失踪したとしても、日々つくる味噌汁の味は変わらないわけです。ここはすごく重要な部分だと思います。そういったところから、自分たちの生存のあり方、生のあり方というものを考え直す上で、私達の身近な食や生活を再考することが重要だと思っています。私はマミの作品を見て、植民地主義に対する違和感というものを感じますし、それに加担していることに嫌気がします。今、私達が生きる世界は、その延長線にあって、それをどのように超えていくことができるのでしょうか。

特に1945年、大飢饉が生じてたくさんのベトナム人が亡くなったと言われています。フランスと日本による二重支配の下で起きたと言われており、真実は定かではありませんが、日本が持ち込んだ弾薬や医療用のジュートを栽培することによって、餓死者は40万人とも200万人とも言われているようです。そのとき、植物を食ではなく、戦争のために利用し、結果食べるものを失ったということが、今回のマミの作品展示から痛いほど伝わってきます。

日本では、環境、生態系や産業上の観点から、ベトナムの植物を輸入することができません。そうした枠組みを飛び越えて植物を日本へ持ち込んでみる。これはささやかな「侵略行為」なのでしょうか、そうではないのでしょうか。これも法を超えた大きな問いだと思います。

最後にもう一つお伝えしたいのは、ベトナム人コミュニティの「同胞愛」についてです。今回のプロジェクトで、私も神戸の長田、大阪の泉佐野、貝塚に行って、ベトナムの植物を運んできました。普段は仕事柄こういう仕事をすることはないので、畑からベトナム植物を掘り出して運ぶ作業は困難を極めましたが、かなりいい体験になりました(笑)。そういう意味で、今日来てくださった方々をはじめとするベトナム同胞たちの協力があり、みなさんから植物をお預かりすることで、展覧会場でもあり、家でもあるような場所が生まれたのです。

そして、同胞愛の対象には人だけではなく植物も含まれていると考えると、まさにアニミズムとアナキズムの視点、そして、この作品をアートと呼ぶかどうかは分かりませんが、この三つが深いところで繋がり、絡まり合っているのではないか。そういったことが感じられる作品なのではないかと、私自身、感じているところです。

では福住先生、コメントをお願いいたします。

福住 今のお話に、ものすごく感銘を受けました。特に印象深かったのは、前半の話です。人々の生命力の強さのなんと強いことか。かつて、私は中国でよく仕事をしたのですが、その時にいつも強く思ったのは、生命力の強度が日本人とは全然違うということです。

たとえば、重慶の山の中を車で走っていた時に、強風に煽られて巨木が道路に倒れ、渋滞したことがありました。消防車が来るのを待たなければならないと覚悟したのですが、地域の住民が斧を持って現れ、ものの数分で巨木を真っ二つに分割、ドライバーも交えて木を人力で路肩に運び出し、渋滞をたちまち解消したという出来事に遭遇したことがありました。また、日本人が外国へ逃げなければならないような事態になったときに、まず必要なのは外国語の能力と生活能力でしょう。先ほど、藪本さんがおっしゃった味噌汁を、外国で食するためには当然味噌から作らねばならないですよね。でも果たして、いまの私たちは味噌を作れるかどうか。

お金を稼ぐことや、外国語を話すことはなんとかなると思うのですが、日本の食文化を支えているものを、外国で調達しなければならないことを考えたときに、ベトナムの人々のように植物を介して同胞愛を生み育てるところまで到達するのは難しいのではないかという気がします。

皆さんはどうか分かりませんが、僕は自分自身の生命力の無さを痛感しています。ですから、アートかアートではないかということよりも、現実をサバイバルしていくエネルギーのすごさに感銘を受けました。

藪本 コメントありがとうございます。

マミさんにもう一つ聞きたいのは、なぜカラオケ持ってきたのかということです。奇しくもこの西成の土地でも1980年代まで、青空カラオケ、公団カラオケというものがあったようです。

マミ 日本、台湾、そしてドイツで調査をしていたときに、たくさんのベトナムの人々に会いました。皆さんすごく勤勉でずっと働いていて、どこかへ遊びに行くこともなく家にいるのです。1日12時間くらい働いて、それでも「もっと稼がなきゃ」と頑張っている人もいる。

それでいて、祖国と繋がっている感覚を持って生活しているのがよく分かります。それはなぜなのか調べてみると、オンラインのカラオケを楽しんでいることが分かりました。それなら、家でも自分の店でも歌うことができますし、外に声が漏れることもありません。

気軽に歌えるので、あまり抵抗なく、知らない歌にチャレンジしてみたり、分からないところを他の人に尋ねてみたり。そういうコミュニティを作っている人もいました。そこで友達になって、気心が知れてくると、互いの気持ちも共有し合う。それが一つのサバイバルの手段になっているのです。

素晴らしいと思いました。全く時間がない状況で、人とつながる手立てとして優れた手段だと思いました。それを応援したいという気持ちで展示しました。

藪本 これは、一つのコミュニティ発生の事例でもありますね。限界芸術と呼べるものなのか、そうでないかは分かりませんが、「ただ歌う」という行為は、生きていくために必要なものなのだろうと思います。それは、かつての西成でも同じように行われていたのだと思います。青空に向けて「ただ歌う」ことすら規制される今の日本は、どうなのでしょうね。

講演資料(藪本)より抜粋

講演資料(藪本)より抜粋

ミャンマーのアート事情

ミヤッテー 今日はお招きくださった皆さま、そして、大阪関西国際芸術祭において、この展示会場を用意してくださった方々に心から感謝申し上げます。

まずはこのスライドをご覧ください。ヤンゴンのパゴダです。ヤンゴンの名所として知られる寺院です。

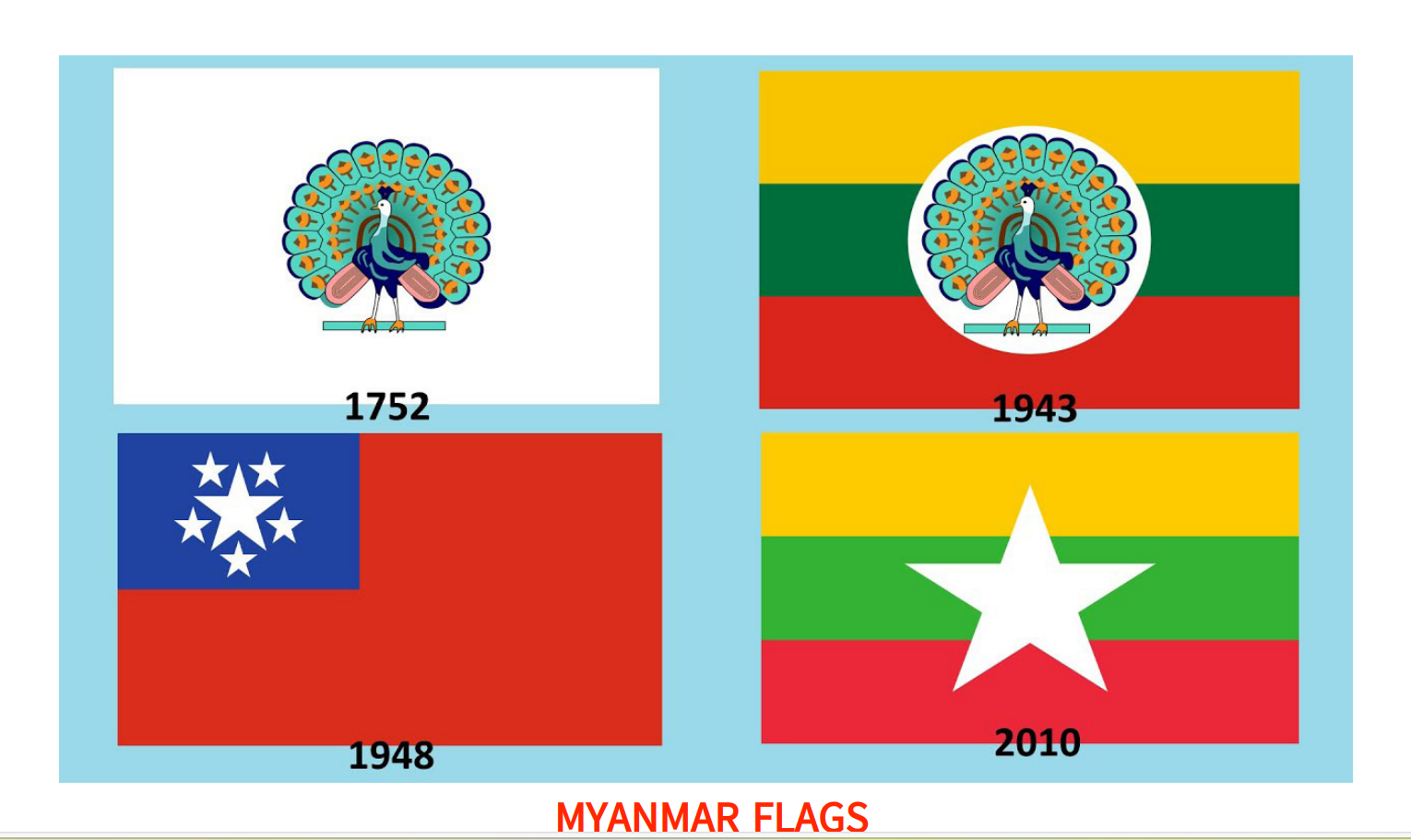

この写真から始めたのは、ミャンマーが多民族国家であり、さまざまな宗教が混在していること、そして、仏教が宗教的に大きな力を持っていることを理解していただきたいからです。そもそも、ミャンマーの建国自体が王制と上座部仏教、要するに王様と僧侶が同じ権力を持つかたちで成り立ってきました。通常、政治と宗教は分離されるものですが、ミャンマーでは宗教の力が、政治に介入していると言えます。政治体制は時代と共に変わり、国旗にその変遷が現れています。建国されたのは、およそ1300年前であり、国民は100以上の部族から成り、その上に一つの国ができました。西側にはインド洋が広がり、東側はタイと国境を接する山岳地帯があって、ミャンマーはそのあいだに位置しています。

実践について語るアウンミャッテー(左から一人目) 写真:Kohei Matsumura

実践について語るアウンミャッテー(左から一人目) 写真:Kohei Matsumura ミャッテーの講演資料より抜粋

ミャッテーの講演資料より抜粋 ミャンマーの国旗の変遷 写真:講演資料(藪本)より抜粋

ミャンマーの国旗の変遷 写真:講演資料(藪本)より抜粋

仏像彫刻師である父の手ほどき

私も「アートとは何か」、「どういった意味を持つのか」という問いと向き合いながら、これまで活動してきました。その定義を説明するのは非常に難しいのですが、今こうやってお話できること自体、私の国の状況を考えるとすごく稀なことなのです。なぜかというと、ミャンマーではほとんどアートを発表する場がなく、お互いがお互いの言葉に耳を傾け、その作品の背景にあるさまざまなストーリーを読み解くといった機会がないからです。アートのコミュニティのなかでさえも、友情を培ったり、互いに共有し合ったりすることがありません。

私たちのコミュニティには、一つの問題として、国王に絶対的に服従するという文化が根強くあります。王権制度が強いので、たとえば王が何でも指示できます。その人が全く悪くなかったとしても何でも指示していい、といった文化があります。そういった固定概念が、私たちの心に刷り込まれているのです。私は自分のアートを非常に伝統的だと考えています。なぜかというと、芸術学校で芸術や絵画を学んだからです。私はアート・スクールに入る前は、父がブロンズ彫刻を制作している彫刻家だったので、父から手ほどきを受けました。父は宗教的な彫刻仏像のブロンズ像をたくさん作っていたのです。私は小さいころから、ブロンズの仏像に囲まれて育ちました。それが私にとってのアートに対する原点にあたります。

アーティスト・イン・レジデンスとの出会い

アートスクールを卒業した後は、大学で彫刻を学びました。そこで学んだ彫刻は、私がそれまで見てきた仏像ではなく現代的でモダンなものでした。しかし、それはモニュメントのような、現代芸術というよりはプロパガンダのための肖像や彫刻だったのです。支配や統治の手段としての彫刻でした。その後、私は常に伝統から遠ざかるようになりました。なぜかというと、伝統の圧力によって表現の自由を規制されたくなかったからです。

私が現代アートの実践を始めたのは、2010年の福岡でのことでした。福岡のアーティスト・イン・レジデンスに申請して、幸運なことに採用されたのです。私にとって、初めての外国での経験でした。そして、それまでとは全く異なるアートの考え方に触れて、目を見張る思いをしました。

この作品は、2008年に福岡でのレジデンスの前に作ったものです。ギャラリーのようなスペースの中で壁を使うのではなく、空間全体を使って表現しました。私の好きな手法です。私は、アートとは「観る者が自分自身を作品に照らし合わせることで、己を見つめる機会」を提供するものだと考えています。そういった意味で「限界芸術」と通じるものがあるかもしれません。私の作品も限界芸術のように、観客と作品とが互いを行き来する、アートとの関係性のあいだにあると思います。この作品が一つの例です。紙で人間の形を作り、さまざまなサイズの人間の側面を表現しています。2010年にこのレジデンスを行ったのですが、その直前、サフラン革命(2007年ミャンマー反政府デモ)がありました。サフラン革命というのは、ミャンマーにおいて僧侶が政府に対して立ち上がって、全国で決起して行進し、抵抗の意思を示した運動でした。

当初、軍事政権は何も行動を取らなかったのですが、その後、僧侶を射殺していきました。関わった僧侶たちが次々に暴力を受け、大勢の人々が死に至りました。ミャンマーでは、時折そういった大きな抵抗運動が起きるのです。

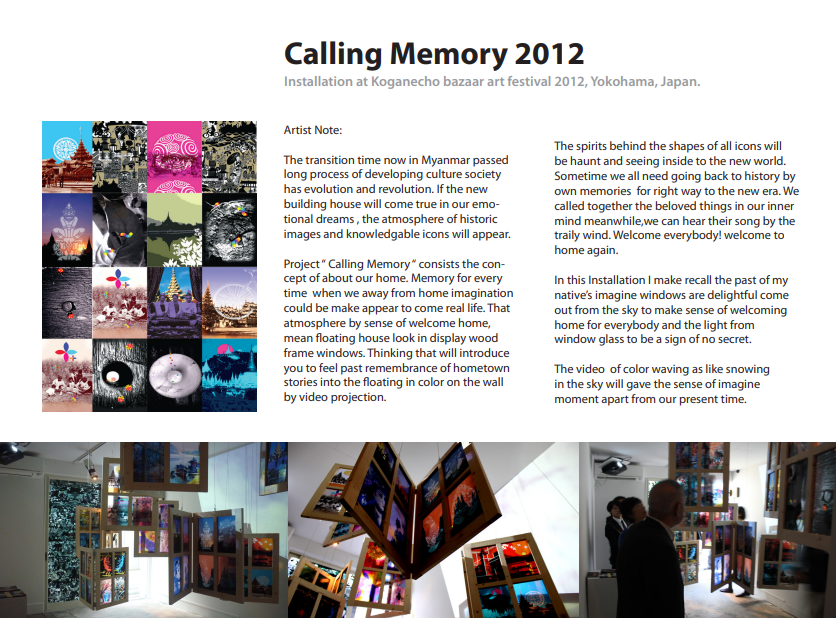

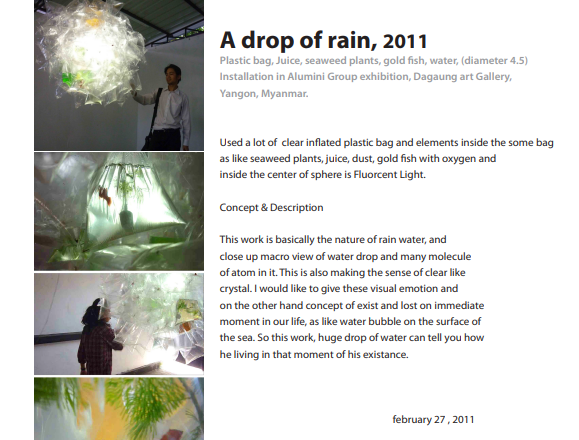

これは横浜のトリエンナーレで出展したときの作品です。ホーム形の窓を使って表現しています。

私は、暗転した空間をよく利用します。この緑の作品は、照明を活用しながら、空から降ってきたひとしずくの水をイメージして、プロジェクションしています。こういった作品をインスタレーションするにも、ミャンマーでは機会がなかなかありません。なぜかというと、ほとんどのギャラリーには、ホワイトキューブやブラックボックスのような空間がないからです。そもそも現代芸術のスペースがありません。

「The Stories(Buddha)at FukuokaAsian Art Museum, 2010」 (ミャッテー講演資料)から抜粋

「The Stories(Buddha)at FukuokaAsian Art Museum, 2010」 (ミャッテー講演資料)から抜粋 「The Stories(Buddha)at FukuokaAsian Art Museum, 2010」 (ミャッテー講演資料)から抜粋

「The Stories(Buddha)at FukuokaAsian Art Museum, 2010」 (ミャッテー講演資料)から抜粋 「The Stories(Buddha)at FukuokaAsian Art Museum, 2010」 (ミャッテー講演資料)から抜粋

「The Stories(Buddha)at FukuokaAsian Art Museum, 2010」 (ミャッテー講演資料)から抜粋 「Calling Memory, 2012」(ミャッテー講演資料)から抜粋

「Calling Memory, 2012」(ミャッテー講演資料)から抜粋 「A drop of rain (2011)」(ミャッテー講演資料)から抜粋

「A drop of rain (2011)」(ミャッテー講演資料)から抜粋

「あなたにとってアートとは?」

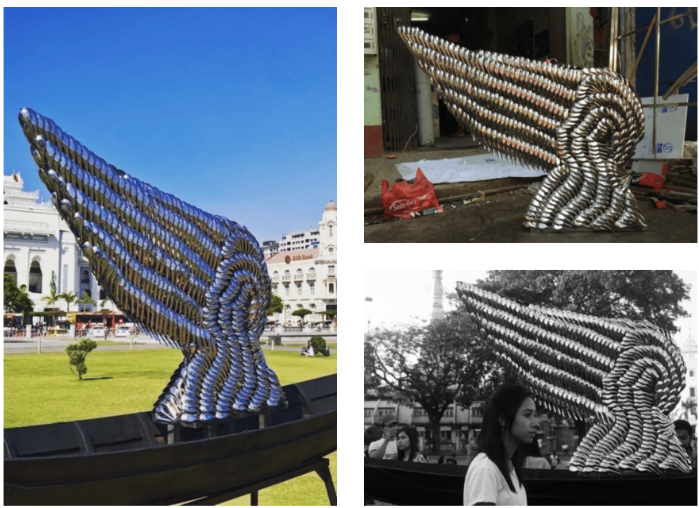

最後のトピックをご紹介します。2015年から17年にかけてパブリック・スペースで作品を展開したときのものです。これは、私にとっても、ミャンマーにとっても、初めてのパブリック・アート・プロジェクトでした。ミャンマーでは、それまでパブリック・アートに関するフェスティバルはなかったのです。新しい民主的な政権ができて、パブリック・スペースを使って、人々の幸せにつながるようなプロジェクトを実施しようということで実現しました。

この場所は、私が選んだのですが、実際にデモで大勢の人が射殺された現場なのです。ここに来ると何か普通とは違う空気を感じます。その空気が人々に作用して、よりコミュニケーションを促すような仕掛けがここに導入されています。展示には、伝統的な傘を素材として使いました。ミャンマーの低地地域でよく見られるものです。これにスピーカーを接続して、カラオケのように声が出るようしました。これを時折、レコーディングして再生すると、誰のものか分からない声が場内に響き渡ります。

ミャンマーでは実際に考えていることや本当の気持ち、内面の声を上げにくい状況があります。そこでこの社会の中には、異なる多様な声があるということを疑似体験できる。そういった仕掛けでした。私はこのアートフェスティバルのキュレーターでもあったので、教え子の若い学生たちに関わってもらって、このコレクティブワークを一緒に展開しました。この展示を通じて、これまでアートに触れたことのない方々に私が提示した問いは、「あなたにとってアートとは何ですか?」「その定義は何ですか」ということです。さて、どうでしょうか。アートにはもしかしたら定義がないのかもしれません。

またこの作品は羽のような形をしていますが、素材はスプーンです。中には、人物の肖像のようなものがあり、4人の人が一緒に空を見上げるようになっています。

「Your Shadow is my shadow, Public Installation by SOCA, Yangon Art & Heritage Festival 2017」(ミャッテー講演資料)から抜粋

「Your Shadow is my shadow, Public Installation by SOCA, Yangon Art & Heritage Festival 2017」(ミャッテー講演資料)から抜粋 「Your Shadow is my shadow, Public Installation by SOCA, Yangon Art & Heritage Festival 2017」(ミャッテー講演資料)から抜粋

「Your Shadow is my shadow, Public Installation by SOCA, Yangon Art & Heritage Festival 2017」(ミャッテー講演資料)から抜粋 「Your Shadow is my shadow, Public Installation by SOCA, Yangon Art & Heritage Festival 2017」(ミャッテー講演資料)から抜粋

「Your Shadow is my shadow, Public Installation by SOCA, Yangon Art & Heritage Festival 2017」(ミャッテー講演資料)から抜粋 「Your Sound is my Sound, Public Installation by SOCA, Yangon Art & Heritage Festival 2017」(ミャッテー講演資料)から抜粋

「Your Sound is my Sound, Public Installation by SOCA, Yangon Art & Heritage Festival 2017」(ミャッテー講演資料)から抜粋

民話を読み解く

藪本 ありがとうございます。ミャッテーの実践が体系的によく理解できました。

ちなみに、今回のプロジェクトは、まさに民話に焦点をあてていますよね。今回はリアルな生活から立脚したプロジェクトを行いたいと思っていまして、ミャンマーと大阪の民話を比べながら、その類似性等を調査したものを、皆さんと共有しながら、今回の作品を作っています。

私は彼の作品を見ながらいつも思うのは、政治あるいは反政府的なことを直接的に表現しないです。もしかすると、これは「限界芸術」を著した鶴見俊輔ともつながるかもしれません。鶴見は、たぶん、政府とか国家に何も期待していなかったのではないかと思います。そのような大きなものに守られなくても、小さく、太く生きていくことを思考したのだと思います。きっと、そのヒントが、民話にはたくさん集まっているような気がします。

たとえば、「大阪城の虎」の民話は、秀吉の虎を犬が倒してしまうという物語です。それは、当時も秀吉に戦いを挑むとおそらく殺されてしまう可能性が高いので、直接述べたないかたちでパッチワークのように生み出されたのだと思います。

福住先生、最後にコメントをいただけると嬉しいです。

福住 すごく面白いプレゼンテーションでした。僕も政府との距離感がすごく気になっていました。最初に傘の写真を見たときは、虐殺の現場の記憶を消去しつつ、人々を抑圧するために美しい傘が利用されているのではないかと懸念しました。その後、声なき声を社会に届けるコミュニケーションの手段として使われていることが分かって、その懸念は払拭されました。

直接的な抵抗や反対ではなく、絶妙な距離感で作品を作られている。特にパブリックで行う場合、どのような考えで製作を進めているのか聞いてみたいですね。とてもセンシティブな質問ですが……。

ミヤッテー 確かに難しい質問ではあります。ミャンマーでは、アートに対して直接的ではないにせよ、いろんな妨げがあります。そんな中でも、アーティストは、なんとか歩くことができるといった状況です。

いまは特にアートに対する検閲があるわけではありませんが、歴史上そういう時期もありました。その時期には、壁を赤く塗ることさえ許されなかった。私はアートでドラマ仕立ての作品を作りたいとは思っていません。たとえば、兵隊たちが銃を持っているようなポップアートを作るアーティストたちもいます。けれども、私はドラマを直接的に描くのではなく、政権も、誰も、そのアートを支配できない、コントロールできないような作品のかたちを見出していきたいと思っています。

藪本 ありがとうございます。そういう意味では、ミャンマーのアウンミンの活動などは、参考になるかもしれません。彼も「私の作品は政治的ではない」と述べていますね。

「限界芸術」のみならず芸術には、ものの本質を露わにする働きがあるのではないでしょうか。先ほどのvol.1で「限界芸術」に関するお話があった通り、そこがすごく重要で、その根源的な力強さを、2人からすごく感じた次第です。

講演資料(藪本)より抜粋

講演資料(藪本)より抜粋 ココルームの展示会場において白熱するディスカッション 写真:Kohei Matsumura

ココルームの展示会場において白熱するディスカッション 写真:Kohei Matsumura