複合芸術会議2023 vol.1『山懐との対話』

日時:2023/12/10(日)14:00-17:00

登壇者:吉塚公雄(田野畑山地酪農牛乳会長)

司会:髙橋雄大(龍泉洞黒豚ファーム生産者/秋田公立美術大学大学院博士課程1年)

髙橋 それでは定刻となりましたので、『複合芸術会議2023―場所』の「Vol.1山懐との対話」(岩手会場)を始めたいと思います。皆さまよろしくお願いいたします。今回はゲストに酪農家で田野畑山地酪農牛乳株式会社会長の吉塚公雄様をお迎えしております。もうひと方、テレビ岩手ディレクターの遠藤隆様をお招きしておりましたが、本日はご都合により欠席となりました。したがって今回は私と吉塚さん、そして会場にいらっしゃる皆さまの方でこの複合芸術会議を行っていけたらと思っております。

まずは吉塚さんのプロフィールを紹介させていただきたいと思います。現在、田野畑山地酪農牛乳株式会社の会長でいらっしゃいます。1951年に千葉県でお生まれになり、その後酪農家を志して東京農業大学畜産学科に入学いたしました。山地酪農を提唱していた猶原恭爾博士と出会い、山地酪農を実践することを決意されました。25歳から35歳までの間、農業の傍らランプ生活で過ごされました。1996年プライベートブランド田野畑山地酪農牛乳の直販を開始。2000年には第7子が生まれ9人家族となります。2019年に吉塚さん一家を25年に渡り取材し続けてきたドキュメンタリー映画『山懐に抱かれて』が公開されました。同年にはにっぽんの宝グランプリでチーズ「白仙」が受賞。2020年にはジャパンチーズアワードでこちらも同「白仙」が最優秀を受賞されました。2022年にはワールドチーズアワードにて「白仙」がシルバー賞を受賞されました。このようにチーズの方もますます力を入れておられますが、現在吉塚さんは山地酪農の普及活動や人材育成にも注力されております。また『ひと 草 楽 薬』という自伝がございます。

本来いらっしゃる予定でした遠藤さんについても、ここでプロフィールをご紹介いたします。1956年に神奈川県で生まれ、1981年に岩手大学を卒業され、テレビ岩手に入社されました。その後報道の分野からドキュメンタリーを手掛け、数々の賞を受賞されております。吉塚さん一家を撮り続け、2019年には『山懐に抱かれて』で初監督。そして同年、文化庁の芸術祭優秀賞を受賞されました。そして第二作目であります『たゆたえども沈まず』。こちらは3.11、津波のことを題材に撮り続けたドキュメンタリーになっています。こちらも文化庁芸術祭大賞を受賞しております。手前のテーブルの方にDVDのパッケージがございますので、ご興味のある方はお手とってください。

最後に私の自己紹介をさせていただきたいと思います。髙橋雄大と申します。1990年に岩手の養豚農家に生まれました。2009年には静岡大学の教育学部を卒業いたしまして、その後2016年にベルリン美術大学の彫刻科に入学、2021年に卒業いたしました。そして本年度より秋田公立美術大学大学院の博士課程に入学して、現代は1年生でございます。現在、農業を通じた複合芸術の可能性を現在模索しているところです。また家業である養豚、そこで生産している龍泉洞黒豚を今後も継続していくための方法を模索しているところです。そして、今まで勉強してきた芸術を活かして、この地元である岩泉に何か少しでも貢献できないかと考えております。

さてここまで複合芸術という言葉を何回か使っているんですけれども、おそらく聞き慣れない方のほうが多いかと思われます。これは、compositeではなくtransdisciplinaryです。つまり、あるものとあるものを二つのものを合わせるという単純な合成ではなく、異なる領域へと越境しそこで得られた実践の方法や思想を学び自身に組み込んでいくことが求められるものです。私の場合ですとやはり農業と芸術。それを単純に豚がいるから豚で何かを作るということはなくて、まず自分の領域をより深く研究して高めながら、その上で領域を越境し新しい芸術領域を作っていこうというのが我々の志していることでもあります。

それでは改めまして『複合芸術会議2023―場所』今回は「Vol.1山懐との対話」ということで、吉塚さんにまずはお話をしていただこうと思っております。スライドの方を準備しております。それでは吉塚さんよろしくお願いいたします。

吉塚公雄氏 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

吉塚公雄氏 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供 トークイベントの様子

トークイベントの様子

日本の酪農の現状について

吉塚 ありがとうございます。ご紹介に預かりました吉塚と申します。よろしくお願いいたします。山地酪農ということなんですが、とりあえず一般の酪農とどういうふうに違うのかということをお話しさせていただきたいと思います。日本は北海道から九州まで、放牧をしている酪農家は全体の3%か4%しかいません。北海道というとすごく放牧というイメージが強いと思うんですが、あれは雪印乳業のチーズのパッケージ――いかにも広いところに牛がパラパラといる――が北海道の酪農を放牧しているというイメージを固めてしまいました。でも実際には3〜4%しかいません。しかも日本の畜産の現状は「穀物多求型」なんですよね。飼料用穀物は本来日本で自給できるのにアメリカを中心に輸入に頼っている。日本の家畜用穀物飼料の9割を海外に依存しているんですよね。

今ウクライナとロシアの戦争で、北海道から九州まで、大型農家ほど苦しんでいます。それでバタバタと潰れ始めています。飼料穀物は依存度が高ければ高いほど為替相場に左右されたり外国の事情によって左右されたりします。日本は自給できる国なのにしていないんです。このことについては、僕もどうしてなのか学生時代からずっと悶々として疑問に思ってきましたが、最近になってわかったのが、日本は敗戦国なんですよね。ただの敗戦国じゃなくて無条件降伏の敗戦国なんです。ここがポイントです。農水が自給の旗を振ったらアメリカに怒られちゃうんですよ。だから僕は補助金もいりません、何もアテにしません。それで勝手に山に入って時給型の酪農を展開しています。

そして穀物多求型の牛乳と決定的に違うのは、やはり「ポストハーベストの問題」というのがありまして、大量に輸入するので船積みになるわけですよね。港で積んで港で降ろしていくことになる。そうすると湿気が多いんですよ。そうすると防腐剤とか防カビ剤をドバドバかける。それは人が食べるための穀物ではないから遠慮なくかける。これがとんでもない薬品の量なんです。積むときにかけ、下ろすときにかけ、しかも色まで使う。トウモロコシなんかまっ黄色にするんですよ。牧草なんか真っ青にするんですよ。それは、その方が見栄えがいいからなんです。そして、そういうものを大量に家畜に食わせようとするわけです。これは安いとか高いという問題じゃない。食料安保というのはずっと50年も60年も前から叫ばれていますが、畜産の世界は一向にそっちを向こうとしませんでした。だから自給というものをアメリカの言いなりのように遮断している。

今回はさすがに戦争の影響で高騰してしまって倍にも三倍にもなって、化学肥料なんかもとんでもなく上がった。ところが正直言って、山地酪農は飼料代はゼロです。その影響は被りません。仲間の畜産農家に聞くと、飼っていられない家畜は獣医さんに頼んで殺処分するそうです。生命の創造っていうことも畜産農家としては大きな使命なんですよ。それが生まれてきたものを売れないから自ら頼んで注射を打って殺すという……、これはもう言語道断。聞くにも本当苦しいようなことです。そういうことをせざるを得ない状況に追い込まれているということです。

山地酪農とは

山地酪農は自然のままの山に放牧しますので牛は足腰が丈夫でお腹も非常に活発ですから病気になりません。ピロプラズマという放牧病があって罹患はしているし、ピロの寄生虫も食べているでしょうけど、重大な病気として発症しない。それは、牛が牛らしく生活することで非常に高い免疫力を身につけているからです。放牧病で牛がダウンするからやっぱり放牧酪農はできませんという人が結構いるんですけど……仔牛から慣らさないでいきなり放牧地に出しても、牛は草を食べませんよ。経験がないからできないんですよね。お母さんのお腹の中からゆすられて放牧に慣らしていくっていう経験が非常に大事だと思います。慣行の酪農では寿命が5~6年です。山地酪農が目指しているのは20歳の健康な牛。人間で言えば40歳ぐらいまでは当然生かさなきゃいけない。もちろん健康でなければ無理です。実際私のところには16歳の牛がいます。私の先輩のお宅には18歳の牛がいたのを覚えています。獣医さんにかからないで済む免疫力が高くて病気しない牛なら20歳まで飼えるんです。

一般的には小屋の中で生まれ、お母さんのおっぱいを飲むこともなくすぐ親から離されて、きれいに洗われて拭き取ってあげて、哺乳は初乳から人が母親から絞って哺乳瓶でやる。直接飲ますと四本のおっぱいがアンバランスになって駄目だというわけです。だけど赤ちゃんはお母さんからおっぱい飲みたいに決まってるんです……それができないことの不自然さ。初めからお母さんからもらったおっぱいを飲むこともなく、最後に「つぶす」ためにトラックに積み込むその一歩まで自分の目で太陽を拝むことも、外の空気を吸うこともないまま終わっていくのが普通の牛です。一方で山地酪農はそうではありません。日々を山で生活し、自分の思考でもって草を食べます。有毒植物なんかも結構口遊びに食べたりするんです。しかし、そういう自然な行動が牛が牛らしく、耐性を強め、免疫を高めることができる要因です。だからあんまりにも過保護にして守りすぎた子っていうのは弱い。何かあるとすぐ挫けてしまう。頑張ろうとできない。だって頑張ったことがないんだもの。頑張って達成したことがないから頑張る意味がわからない。だから頑張らせる経験がやっぱり大事なんじゃないかと思います。

山地酪農の放牧風景 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

山地酪農の放牧風景 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

恩師猶原先生

私の恩師は猶原恭爾博士です。先生は「らんまん」の主人公の牧野富太郎と同じような人です。非常に植物を愛して北は樺太から南は屋久島まで行くんですよ。あえて危険を乗り越えてまで屋久島まで行って、そこで初めて野生の鹿が日本シバを食べているのを観察します。反芻動物が日本シバも好んで食べることを見たわけです。そして、日本中に多くの植物があり、それを農業に活かせないか考えるようになりました。踏査研究で自然災害に苦しむ農家に接し、自分の研究で農家を喜ばすことができないかということに発想がいきました。それで鹿のことを思い出して「牛も食べるかも」ということで、荒川の河川敷で10年間飼養試験を開始します。しかし河川敷は限られた面積しかありません。そこで日本中に残っている傾斜地を十分に活用できれば日本は救えるのではと思うようになりました。それで山地酪農が誕生しました。やまち酪農と読みます。さんち酪農と言わないのは、ただ単に山で小屋飼いをしてもさんち酪農になるわけです。そういう酪農と区別するためにあえてやまち酪農っていう言い方にしました。

シバと一緒に混生するセンフリという漢方薬があります。1000回振っても苦味が出るんでセンフリというんですが、ものすごく苦い。しかし健康にいい。これを牛はちゃんと判別できるんです。これはタケニグサという毒草。これはエンジュという木のひこばえです。これは遊びながらつまんだりすることはありますが、やはり有毒なので積極的には食べません。

このような傾斜地を農業生産の場に活用しようという発想は猶原先生でなければ無理でしょうね。先生のその発想力はやはりすごいもんだと思います。

うちの放牧地、牧山は、10ヘクタールありますが、ここを草地化するために、実は一円のお金もかかっていません。これは交流会のときに集まって記念写真撮ったものです。今年久々に復活したもので、熊谷農場が開牧50周年とうことで実施しました。『サウンド・オブ・ミュージック』の音楽が流れてきそうな素晴らしい景色ですよね。時間をかけても金はかけない。しかし立派な草地になっています。そして集う人たちが本当に喜んで感動して帰ってくれました。この写真は頂上の方で牛が休んでいるところですけども、乳牛は暑さに弱いのでやはり日陰は必要です。日陰樹も栗のイガが落ちているから牛が横になれないので栗だけは伐採して、牛が休めるようにしています。これは乳牛の糞で、黒いポツポツがついていますけど、糞虫です。糞虫が入るということはもう分解が始まっているわけで、特にカナブンの親戚、コガネムシ類、小さい糞虫から大きな糞虫まで来て食いはじめます。そしてどんどん糞が分解されていきます。

畜産の原点というのは、穀物を多給するのではなく、植物を活かすということです。草とか木の葉とか人が直接食べられないものを草食獣である家畜は食べます。人が食べられないものを活用する能力が家畜にあるんです。例えば、ツンドラのヘラジカは雪の下にある苔だけを食べます。人は苔は食べませんがヘラジカの肉は食べます。人が食べられないものを食べるものに変えるのが畜産。だとすると、穀物飼料とはいえ、トウモロコシや大麦、そのようなものを与えることが、そもそも間違えている。草食獣に多給する、これが牛が本来はありえない病気になる原因の一つです。例えば第四胃変位という病気があります。日本中で1番流行っている病気です。それは穀物多給による病気ですが、山地酪農ではありえません。牛たちはとにかく元気で、怪我はするけど、消化器系の病気にはなりません。

畜産も農業ですが、では農の原点は何かというと、無から有を創造的に作るということだと思います。ところが実際には、為替相場とかに左右された原料を輸入して付加価値をつけ儲けようとする。それは無から有を作る、大地に根ざした畜産とは違います。大地に根ざしてない分、不安定要素が高まります。だから乳牛肉牛用の草をいかに安く作って上手に活用するかが今後を左右していくと思います。こんな45度の傾斜地が食料生産の場になるんですから、これは本当にすごいことなんですよ。

北海道の農家では「輪換放牧」を行なっています。例えば3ヘクタールぐらいの牧区を区切って、自分が飼っている牛50頭全部入れる。そうすると、とにかく生えているものをそこで食べる。それで次の牧区に移す。そうすると5個とか6個とか牧区があれば、移る間にまた第1の牧区は草を回復する。しかし山地酪農のように日本シバを主にすれば、そのような必要もなくて「一山を牛に預けて昼寝かな」と、ある人が歌ったそうです。牛はどこに行って食べれば腹がいっぱいになって、しかもおいしい草があるかということをよく知っています。牛は山を歩き回るプロですから、ちゃんとわかっているんです。小屋飼いの場合は100%牛の目の前に草なり穀物なりを持ってきて給餌しなければ何も食べられません。山地酪農では好きなところへ勝手に行って好きなだけ食べています。どっちが幸せか一目瞭然ですよね。しかも歩き回るこのエネルギーは何かといったら草なんです。今日はどこに行ったらいいのか、明日はどこに行ったらいいのか、全部自分たちで感知しているんです。そういう機能を一切遮断しているのが小屋で飼う酪農です。選択というものがなく貰ったものを食べるしかない。だから硝酸態窒素で汚染されている草でも出されれば食べざるを得ない。

牛乳アレルギー、牛乳飲むと下痢してしまうって方が結構いますが、うちのお客さんはびっくりしてくれます。「もう一生牛乳飲めないと思ったけどこの牛乳は飲めます」って言ってくれるんです。その言葉は本当にうれしいです。牛乳は1歳以降の赤ちゃん、子どもから100歳のお年寄りまで、どなたが飲んでもどこにも支障がない。そういうものが本来の食だと思っています。山は豊か、牛は健康、扱う人も健康、元気、飲む人も喜ぶ。悪いところがないんですよね。本来の農のあり方というのはそういうものだと思います。

それから芸術に関して、無理やりのように聞こえるかもしれないけど、恩師猶原先生は、「芸術家はキャンバスに絵を描いて美しい場面を提供する。だけど山地酪農家は山に一生かけて絵を書くんだよ。これが芸術なんだよ」とおっしゃった。今になるとわかります。緑と牛の白黒とそれから空の青が本当に美しさをもたらしてくれます。感動しますよ。日本中にこういう山地酪農は展開できるんです。日本はそういう筋を持っているんです。

日本は春の野草、夏の野草、秋の野草、自然力が山を展開してくれます。それを活用できるのにしない手はないですよ。それが農民としての生き方だと思います。

左センフリ、右タケニグサ・エンジュ 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

左センフリ、右タケニグサ・エンジュ 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供 糞虫が入った生糞 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

糞虫が入った生糞 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供 交流会風景 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

交流会風景 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

髙橋 ありがとうございます。今までのところで何か質問ある方いらっしゃいますか。

質問者 牛という動物にはあまり詳しくないですけど、牛の感情や欲求などは感じることはありますか?

吉塚 牛は食べたいものを食べさせてもらうと、すごく喜んでいるのがわかります。だからそういうときに乳を絞る。あとは自分で身体を掻けないから、掻く道具があるんですよ。たわしの大型みたいのでもって掻いてやるとすごく喜びます。それをやれば牛はすごく寄ってきますよ。よく若い酪農家が自分の飼ってる牛のところに頬ずりしている写真をアップしていますけど、牛には、むしろ迷惑かもしれません。

質問者 先ほど20年ほど生きているとおっしゃった牛ですが、いなくなったらすごく悲しいですよね。

吉塚 そりゃ尋常じゃないよね。20年飼ったことはないんだけど、16年でさえやっぱり出すときはグッときますよね。ありがとうしかないよ。いっぱい産んでくれたしお客さん喜ばせてくれたしね。

質問者 ずっと牧場やっていていろんな牛があって、亡くなったり、新しい命が生まれたりして、自分の感情の変化はありますか。

吉塚 やっぱり新しい命が生まれるというのは無条件に嬉しいし、第一赤ちゃんはみんなかわいいじゃないですか。死産もあるけれど、健康に生まれてくれたことのありがたさっていうのは、逆にそのような死産とか奇形とかが教えてくれることもあります。

髙橋 では私からなんですけども、山地酪農はお金をかけずに草地を作ることが大きなポイントだと思うんですけども、どのようにして今の農場を作ってこられたかというのをご説明いただけますか。

吉塚 最初は森林ですよね。壁のように木が生えている状態が山中にあるわけですよ。それで最初は「ジャングル放牧」といって森林の中にバラ線を張って、そしてバラ線が張られた段階で牛を入れます。そうすると牛はもう喜んでそこら中行って食べまくります。最初は二頭半で始めたんですけど、五町歩を囲った場所の草を一月もしないで全部食べちゃったね。それで、切りやすいとこから木を切りました。次に、木を倒し日が当たるところができたらそこにシバを手植えします。あとはまた木を切って日当たりを作って、1m間隔に日本シバを点植えさせます。そうすると痩せ地でも5年くらいで密生するんです。傾斜地は土壌的には痩せています。そこでも日本シバが定着することによって土が流れなくなると、木の葉でもなんでも留めてそこで腐らせて、次第に山が肥えていきます。豪雨が降ったら土が流れて終わり。いかにこの傾斜地を守るかということが大事です。この山全体が食糧生産の場ですよ。

質問者 ちなみに冬はどうされていますか。

吉塚 冬場の分はさすがにないですから、夏場に田野畑村村内に23ヘクタールぐらい借地しています。今、遊休農地が多いのでそれができますけど、その借地しているところで草を一生懸命集中的にとって、それで冬越しに向けています。夏場も結構暑いと食べられないでしょ。気温が暑くてアブがいっぱい出てきて、そういうときはそういう草を補食します。牛には草しか食わせないんで、とにかく健康維持するためにいつも腹いっぱいにしてやる。人は健康のために腹八分目っていうんだけど、牛は120%食わせないと健康維持できない。

日本の酪農の平均日乳量は9,500kgなんです。9,500から1万kg。僕のところは3,500から4,000kg。多分4,000kgぐらい今出ていると思うんですけど、でも当時は3,000kgしか出なかった。だから「お前のは乳牛じゃない、ヤギだ。乳牛飼え」って馬鹿にされたんですよ。でもその3000kgの乳を草だけで出すんです。3000kgの乳量っていうのはどういうことかっていうと、仔牛に飲ませる必要な量の十頭分。馬鹿にされる3000kgさえ約十頭分出してるんです。そこで不満を持つ方がおかしいと思います。

映画『山懐に抱かれて』

髙橋 吉塚さんにたくさんお話をしていただきまして、皆さんも山地酪農の特徴について少しずつ知ることができたのではないでしょうか。それでは次のセッションに入っていきたいと思います。まずはここで短い動画を見ていただこうと思います。

『山懐に抱かれて』(予告編)動画再生

髙橋 こちらは、映画『山懐に抱かれて』の予告編です。吉塚さん一家の24年間の記録になります。こちらについてお話をしていきたいと思っております。まず吉塚さんの方からこの映画についてご説明いただけますか。

吉塚 監督の遠藤さんのことは、前から存じ上げてはいたんですけど、平成7年の秋に農場へ訪ねて来られて、「吉塚さん、前、牛乳をやりたいって言ってたよね。今なら応援してもいいよ」と言うんです。百姓というのは、もし製品作ったとしても営業ができないんですよ。そこをやってくれると言っていただいたもんだから、いいご縁をいただいたなと。しかもその平成6~7年の頃っていうのは、こちらも本当に崖っぷちに立たされていた頃で、今年の冬はどうやって超えようかみたいな感じで、本当に切実な羽迫った状況だったんですけど、そういう話いただいたもんですから、一か八かでとにかくやって新たな道が開けるかもしれないという気持ちでした。遠藤さんがそういう話をくれたので、熊谷隆幸先輩と仲間と相談して「ぜひやりたい」と。だからなんとか皆さんから応援をいただいて、平成8年の4月1日から実際に牛乳屋を開始することになりました。それから取材が始まったんです。何回か取材に来たら遠藤さんがいきなりこう言うんです。「吉塚さん、この取材、私のライフワークにします」。こちらは「とにかく全部お任せにするから、だから好きに撮ってそれで営業に使ってくれ」と。そしたら遠藤さんは撮りまくって、月に二回も三回も来泊まりがけで来られることもありました。

子どもたちは小学校に通っていたのですが、小遣いを持っていませんでした。友達が自動販売機でジュースをお金入れて買うでしょ。羨ましくてしょうがないんですよ。それでなんとか自分もやってみたいけど金がないから、自動販売機に行くとすぐまさぐる癖がついて……。昔のことを思い出すと涙が出そうになります。自分はいいですよ、でも子どもたちは関係ないもんね。だから学校が気の毒がって「吉塚さんはいいけどお子さんかわいそうだから生活保護を受けたら?」って言ってきたこともありました。息子はガムテープで穴を塞いだ上履きを履いていました。先生から「滑って危ないから上履きを買ってあげてください」と言われたこともありましたが、買えないんですよ。そういういろいろな経験を子どもにさせていました。あとは遠藤さんが子どもたちにお土産にナッツとか買ってきてくれる。だから子どもたちは遠藤さんが来るとそういう普段はありつけないおやつとか食物にありつけるのがうれしくて、帰り際に遠藤さんに「また来てね」って必ず言うんです。「うんうん、来るから来るから」って言ってくれて喜ばしてくれたんですけど。だから物質的な意味で子どもを喜ばしてやるってことは本当に一切できなかった。だから偉そうなことは何も言えないんですよ。子どもたちがただただ我慢してくれた。母ちゃんが我慢してくれた。ありがたいしかない。

髙橋 ありがとうございます。このような非常に一家の思いが集まった映画であります。いくつか場面ごとの写真もございますので、それらに沿いながらお話をお伺いできたらと思っております。

真の豊かさに思いをはせて

髙橋 ここで、監督の遠藤さんが新潟日報の取材を受けた時の記事を読ませていただきます。

「岩手県の山を開拓し、自然に近い環境で酪農を営む大家族の24年間を追ったドキュメンタリー映画、『山懐に抱かれて』が新潟市と上越市で公開される。テレビ岩手コンテンツ戦略部長でもある遠藤隆監督は「嘘が堂々とまかり通る今の時代、この家族は気持ちを真っ直ぐにぶつけ合う。豊かさとは、家族とはということに思いをはせてもらえれば」と語った。一家は五男二女と夫婦の吉塚家。山を開き、シバを植え、牛を1年中放牧する山地酪農を実践するため、父・公雄拝さんは大学卒業後の1974年、千葉から岩手県田野畑村に移住した。テレビ岩手が94年から一家を取材し人気を集めてきたドキュメンタリーシリーズを映画化した。最初は農業問題として取材しようと思ったという遠藤監督。山地酪農は軌道に乗るまで10年かかり、人口飼料を与える牛と比べると乳量は少ない。初めて訪ねた一家の住居はボロボロのプレハブでランプ生活。子どもたちは1週間に一度しか風呂に入れない。平成の時代にとびっくりした。しかし、子どもたちは皆明るく、人の顔を正面から見て話す。遠藤監督は高貴さを感じた。ものに困っているこの子たちの方が心が豊かだと衝撃を受けたという。プライベートブランドを立ち上げ、過酷な自然の中での放牧。挫折した第二農場開拓。頑なな父と成長した子どもたちとの対立と別れ。カメラは赤裸々に喜怒哀楽に富んだ一家の足跡を追い続ける。「意見が合わず喧嘩をしたこともあったけれど、一度も「今は撮るな」と言われたことはない」と遠藤監督。「彼は親友。この映画はいわば共同制作」と断言する。まだ小さい子どもたちと両親がランプの明かりの下で食卓を囲むシーンが好きだという。家族全員の名前を呼び、最後に牛にも感謝し「いただきます」と締めくくる。今は離れて暮らす子たちの心にも映画を見る側の胸にも暖かく灯る情景ではないか。家族愛と共に写し出される効率の悪い酪農は持続可能な社会についても考えさせられる。遠藤監督は「問題提起型の映画になった。いろいろなことを感じてもらえたら」と力を込めた。」

髙橋 遠藤監督に一番好きなシーンを選んで頂きました。真っ暗なご自宅の中でランプで食卓を囲む皆さまです。年代はいつぐらいですか。

吉塚 28年ぐらい前です。まだ私も若かったです。「食卓を囲んで」といっても何もない。

髙橋 映画の中で皆さんで、お父さんお母さんと家族の名前を呼び合い最後に牛さんありがとうと感謝をする。この食事の前の挨拶というか、祈りはいつ頃どのような経緯で始まったのかをお伺いしたいです。

吉塚 子どもたちが巣立ち今はばあさんと2人になりましたが、長男の孫がいるときは長男の孫も名前入れて、今でも最後に牛さんありがとうと言って食べています。高知県の大先輩の農場に学生時代に行ったときに、キリスト教徒なので実習中の食事前に「天に召します我らの父よ、ありがとう」と言っていました。感謝を捧げて食事に入るっていうのは非常にいいことだと確信しまして、これは将来私もやろうと思っていました。子どもが生まれるたびにだんだん言う名前が増えていって、7人ですからしまいには大変になってきましたけど、よかったと思っています。

髙橋 ありがとうございます。こちらは7人全員がいらっしゃるときなのかなと思うんですけれども、このときの覚えていることとかございますか。

吉塚 一番右の長女が実習から帰ってきて、1番左が公太郎で高校卒業して北海道へ実習に行くところだと思います。1番下が生まれたばかりで23年ぐらい前の話。お母さんが肩に手当てているのがここにいる雄志です。

髙橋 以前の遠藤さんとの打ち合わせの際、普段は報道としてありのままの姿を映し映す事を心得ていると言っていました。私どもの農場も取材を受けたことがあり、その時、意図的な指示がしばしばありました。ありのままという映像表現の難しさを改めて感じました。遠藤さんは、ドキュメンタリーを映画にすることで、より考えて工夫をしたとのことです。吉塚さんの「一家のありのままを撮ってくれ」という思いと遠藤さんの「ありのままを撮りたい」という信念、二つの思いが合致したところに一つの作品が出来上がったというか、成り立ったプロセスがあるのではないかと思います。

吉塚 平成8年の4月1日が山地酪農牛乳の販売開始日でした。遠藤さんがその前2日間ぐらいに番組で取り上げてくれたので、販売開始したときには行列になっていました。高価なのに2日で売りきれました。普通はありえないんだよね。

髙橋 映画作品としてさまざまな人に感動を届け、吉塚さん一家の紆余曲折の24年間を2時間弱の時間の中で凝縮し、人生を体感させるような映画となっております。その意味で、常識では考えられないような力を体感しうる芸術としての要素を持っていると感じます。

読売新聞記事 遠藤隆氏 提供

読売新聞記事 遠藤隆氏 提供 食卓を囲む吉塚家の様子 遠藤隆氏 提供

食卓を囲む吉塚家の様子 遠藤隆氏 提供

想いの形をした牛乳パック

髙橋 こちらの牛乳パックですけども、「吉塚さんにとって山地酪農を象徴するようなものを持ってきてください」とお願いし持って来ていただきました。多くの言葉と共に思いに溢れた牛乳パックになっております。「大自然は厳しい父であり、優しい母であり、田野畑村のその父と母に頂いた山地酪農牛乳。心を込めてお届けできる幸せをありがとう」というメッセージが書かれております。

吉塚 漢字の縦書きの山地酪農牛乳って素晴らしいでしょう?これは岩泉町の早野商店さんのお嬢さんでいらっしゃる、山崎文子さんというデザイナーさんの字です。本当に芸術的な字を書いてくれました。遠藤さんが牛乳パック作るとき「いい人知ってるからご紹介します」って言うんですよ。当時雫石で世界アルペンが開催されていて、ポスターなどのデザインを一切引き受けた山崎文子さん。一流のグラフィックデザイナーです。そのとき遠藤さんの紹介で事務所へ伺ったんですけど、遠藤さんに「遠藤さん、俺文無しなのにどうしましょう」って言ったんだよね。そして、申し訳ないからとにかく一番最初に会ったときに「すみません、私文無しです」って言ったんだよ。それから山地酪農に対象に対する想いをとうとうと喋っちゃって。そしたら「吉塚さん、私いい構想が沸きました。2~3日時間ちょうだい」って言うわけ。仕事そのものはバンバンあったはずなのに、やらせてくださいっておっしゃるんですよ。恐縮してしまくって帰ってきて、2~3日したらファックスで「田野畑の自然は厳しい父であり、優しい母で……」という字が見えてくるわけ。先日伺った話からそこまで受け止めてくれたかと思ってもうボロボロ泣いて、文子さんにお礼の電話しなきゃいけないんだけど、できないんですよ。文子さんから来た電話に母ちゃんが出て、「今お父ちゃん泣いてますから出られません」って言ってくれたんですけどね。本当にありがたいと思っています。

髙橋 吉塚さん一家を象徴するような想いのこもった牛乳パックだと思っております。物質的なものではなく、想いやをそれを伝えることが本来の芸術の意義や意味で、その原点や根本がこの牛乳パックにはあると感じます。

山地酪農牛乳パック 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

山地酪農牛乳パック 田野畑山地酪農牛乳株式会社 提供

農の精神と憧れ

髙橋 ここから山地酪農と複合芸術の可能性や要素についてお話したいと思います。

“It is the treating of the commonplace with the feeling of the sublime that gives to art its true power,”という言葉があります。ジャン=フランソワ・ミレー、有名なフランスの画家でバルビゾン派です。農家に生まれ、紆余曲折を経て農民を主題にした作品で有名になりまして、「農民画家」として知られています。画家として農民の労働の過酷さや、それに耐え忍ぶ人間のたくましさを、ありのまま描写しました。農家の長男として生れるも家業を継がないという選択をして、家業を遠くから見守るしかなく、農民にならなかったという葛藤や農へのあこがれが読み取れます。

ミレーが描いたものは当初評価されませんでしたが、自分が描きたい、自分が信じるものを描き続けました。そして徐々に評価も高まり、農民画家として後世にも伝わっています。前述の紹介した言葉の通り、ありふれた光景を壮大な感覚でもって取り扱うことで、力を持つ真の芸術を創造してきたということが言えます。日常のモノや光景を壮大な感覚で捉え直すことにより、そこにある芸術たりうる価値を改めて再発見する。延いては生活全体を芸術に変えるという可能性を見据えていたのだと考えられます。

それらを吉塚さん一家と並べ考察します。ミレーのありのままの姿を描く姿勢と、30年近くの歳月をありのまま生きるという表現を続けた吉塚家とは、リンクするところがあると思っております。農への憧れや農民の描写を続けたミレーですが、吉塚さんは山地酪農と師に出会い、そこで農への憧れ一大決心をして信念を貫き実践し今に至ります。潮流やブームの、いわゆる売れる絵ではなく自身の描きたいものを信じ描き続けたミレー。そして、山地酪農を信じて日本の食料課題を見据えることで潮流に流され一般とは異なることを続けてきた吉塚さん。ここには共通して強い忍耐力や精神力を感じます。また、ありふれた光景を壮大な感覚を持ち、芸術を創造したミレーですが、吉塚さん一家は壮大な自然の中で逞しく生き、そしてその姿はテレビや農場の様子、製品といったところに創造的に反映されています。

自然あふれる地にいる我々には当たり前ですが、大都市に行ってしまえば人は自然を忘れてしまい、自然から壮大な感覚を感じることができない。そして次第に人間という存在そのものも見失ってしまうではないかと思います。人間が牙をむくような厳しい大自然と対峙し、時には対話をしながら生活してきたことは、芸術誕生のルーツであったはずです。

農と芸術の可能性

髙橋 もう一つ、山地酪農と芸術について考えていく上で、共通項があるのではないかと思ったのが、宮沢賢治の『農民芸術概論綱要』です。宮沢賢治といえば、岩手県民にはポピュラーな存在で、有名なところといえばイーハトーブという世界観を持って絵本や詩を創造しました。一方で、農業という分野では農業学校で教鞭をとっていたことも重要な点です。時代背景として、農業技術の発展は、表面的な農業生産の増大と表面的な食の食生活の豊かをもたらしましたが、農民の著しい減少と農地の疲弊がありました。同時に農民たちの農作業をお互いに助け合うような結束力というのも、さまざまな技術の発展とは対照的に近代化の中で市場経済の在り方に合わず崩壊していきました。そのような時代において、「真の豊かさとは何か」を問い、それを思考すべく『農民芸術概要論』が掲げられたのだと言えます。さらに宮沢賢治は大正15年に30歳で自ら農民として生きる決意をして、さらに芸術的な活動を行ってきました。合理性や生産性だけでは真の豊かな社会は実現できないと強く思い、こちらの『農民芸術概要論』の中でこのように述べています。「われらのすべての田園とわれらのすべての生活を一つの巨きな第四次元の藝術に創りあげよう」。ここからは、自分たちを取り巻く世界すべてを一つの芸術として、生活を芸術に変えていこうという意志が感じられます。農民の姿や農業を単なるモチーフにとして使うということではなく、生活そのものを芸術として成立しうるものに変えていこうという主旨だったことがわかります。

スライド:農民画家ミレー 髙橋

スライド:農民画家ミレー 髙橋 スライド:農民芸術概論 髙橋

スライド:農民芸術概論 髙橋 スライド:視聴者事前コメント 髙橋

スライド:視聴者事前コメント 髙橋

山地酪農と芸術の可能性

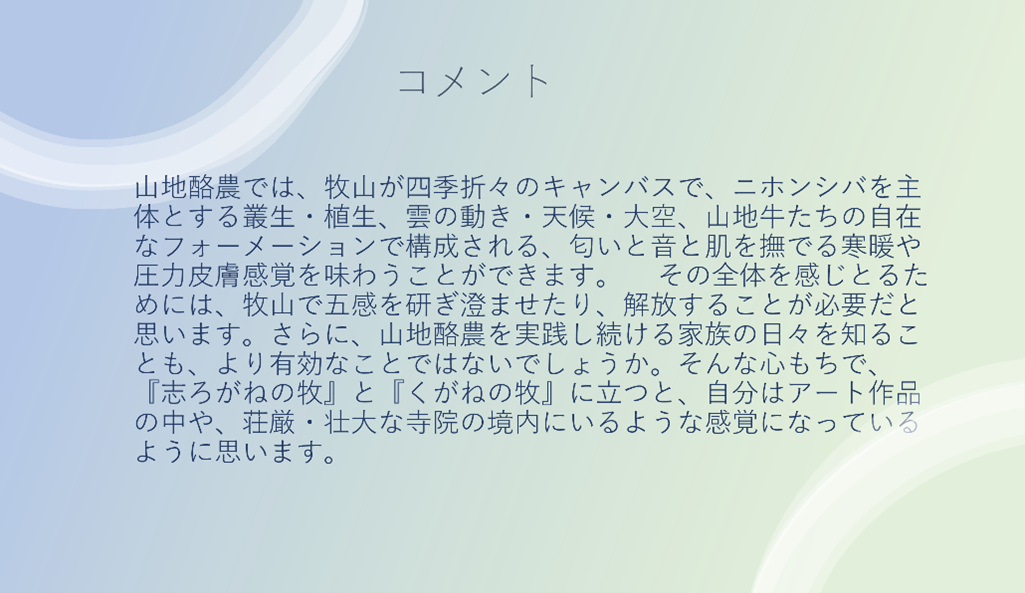

髙橋 山地酪農では大地に根ざした創造生産を信念にしており、生産性のみを目指す酪農ではないということが、皆さんおわかりになったかと思います。それらは人間と自然や、牛と自然などの関係性を考え、本来の牛とは何か、本来の人間とは何か、それらさまざまな関連し合う事柄を考えることにつながります。イーハトーブの中で言うと宇宙的なつながりを山地酪農の中に見出すことができるのではないかと思います。今日、社会ではSDGsという言葉をよく耳にしますが、実は山地酪農でこのようなことは猶原先生が何十年も昔から掲げています。また、酪農のスタイルとしての最先端であるまさにState of the artであると考えます。アート、芸術には、人々にまだ見たことのない世界を見せる役割意味があります。山地酪農も、未知の感覚や気づきを与えると言う意味では、非常にアート的だと思います。吉塚さんや猶原先生は、現代の畜産の姿への問題意識やあるべき農の道など、さまざまな問いの姿勢を持たれていることが分かります。吉塚さんのお話の中に「畜産の原点は人が食ベられない草や木の葉を家畜を介して食べられるものに変えるということ」とありました。それは無から有を生むという芸術の目指す一つの形でもあります。その意味でもやはり、農業と芸術の持つ関連性は深いものだと考えます。

また、皆さんに何度もご紹介いただいた緑の美しい山。山そのものをキャンバスにする酪農家の姿はまさに創造活動と言えるのではないでしょうか。芸術に厳密な決まりは正直ありません。しかし、それは本質的に未来に対して開かれたものであって、非常にポジティブな性質を持つものであります。また、新しい動きや何かを作るモチベーションそのものがアートとしての可能性を持つものと考えております。アートやデザインが持つ、物事を展開していく力。例えば牛乳パック一つで、そこから人が何かを感じ展開していくことができれば、それは一つアートとしての力を持ち得ていると思います。農業や酪農を根源的に考え、食と人間を考えていく際、それらの関係性をより良い方向に導く行為が「デザイン」でもあります。山地酪農がもつ理想とは酪農のデザインであるとも考えられます。だからこそ、良いものとして後世に続くための力が働くのではないでしょうか。吉塚さんが何度も縁という言葉を使われていますが、縁が働くということは誰かの軌跡との繋がりを意味すると思います。偶然も何か力であり、良いものは何かを惹きつけ縁を結び、人と人とをまた惹きつけ縁が生じるという連鎖が生じます。そういった力は、芸術が成り立ち生まれる際の大きな要素にもなっているのではないかと思います。また映画という媒体によってありのままを伝えることそのものが芸術的な作品となり得ます。そしてそれが人に一つの感動を呼び起こし、また新たな縁を生むことにもなります。メディアを介して表現された吉塚さん一家の姿は、山懐に抱かれ芸術的に生きる家族の形になっているのではないでしょうか。

事前に本シンポジウムの申込者の方々からコメントをいただいておりました。これを読むと、山地酪農にインスピレーションを得て、文章を書いてくれたように思います。つまり、山地酪農は、第三者に創造的行動を掻き立てるほどに一般的な酪農を超えて、一つの芸術としてあると言うことではないでしょうか。

養豚と芸術のこれから

髙橋 私は養豚農家出身であります。今回『山懐との対話』ということで、吉塚さんにお話をたくさんしていただいて、田野畑山地酪農は一つの目標になってくると改めて感じています。先ほどのように、農場からのインスピレーションでコメントをくださるような、一つの感動を生むことができることは非常に魅力的でありますし、農場を作っていく上で、何か私なりのやり方があるのではと常々考えている次第であります。

近年の養豚情勢も非常に厳しいところです。それは牛と豚という動物のまず違いというのも非常に大きくありまして、豚というものは草だけで育つことができません。そして、海外からの輸入飼料に頼らざるを得ないというのが現状です。最先端とは何かを考えるときに、中国の方ではマンションのようなビル型養豚というのが主流となっていて、まさに山地酪農のような道とは真逆です。しかし、それが本当に未来ある最先端と言えるのか。また養豚において、IT技術や科学技術の最先端をいくことが養最先端になり得るかは、今後も問い続けるべきだと思います。

山に抱かれ生きる

髙橋 ここでは、映画『山懐に抱かれて』のタイトルの山懐という言葉や、それに抱かれるという事について展開していきます。吉塚さんにお伺いしますが、この『山懐に抱かれて』というタイトルを知ったときの感想をお願いします。

吉塚 ただただありがたいしかなかったです。映画の中で、シンボルツリーとして太い白樺があったんです。その白樺を「懐に抱く」シンボルとしたかったんだけど、木が倒れてしまったので、その木をシンボルにするのはやめました。だけど、山地の奥の方に一家族が抱かれているとていうイメージを遠藤さんが受けたんだと思います。

髙橋 この山懐という言葉は一般的ではないと思いますけど、字面だけでもなんとなく伝わってくると思います。そこで、その山の懐とは一体どこかと考えてみました。映画を見てまず、私は、山でただ単に生きるということとは違うという印象を持ちました。そして、必要なのは山との深い対話と対峙しながらも生きる姿だと思いました。これは、まさに吉塚さんがされてきた行動であり、人生をかけた開拓がまさに「山の懐に入り込む」ということだったのではないかと思います。さらに、そこに抱かれるということは、山にも歓迎されるという関係性が必要だと感じました。それについては、吉塚さん一家が自然の恵みを享受し豊かに生きる関係性によく表れていると思います。単純に山で全てを作り変えようというのではなく、山を生かしながら山に生きるということ。昨今、例えば大きく山を削って風力施設のような建造物が作られたり、大きく表土を削って太陽光発電施設を作ったりという事があります。それは山を確かに使ってはいますが、山の懐に入り込むことではなく、ただ利用しているだけです。山がそれらを快く受け入れることがなければ「抱く」ということに発展することもないと思います。

岩手に住み続けてみてご自身の「場所」について何か感覚的に何か変わったことなどありますか。

吉塚 22歳で大学を卒業し、岩手県の田野畑村に移り住んで、10ヘクタール実測値の山を得るまでに3年かかっているんですよ。一番働き盛り3年間を待つことだけに費やしたわけです。本当に神様はいつまでも何を試すのかという思いを持ちました。働き盛りの時間を待つことだけに費やすことは、地団駄踏んで悔しかった。一方で、ここが最高の天地であることは、疑う余地はこれっぽっちもなくて一生を費やしてやろうと思っていました。また展開初期は先輩の存在は非常に大きかったと感謝しています。

髙橋 やはり縁があって、吉塚さんにとって思いのこもった場所になったのだと感じます。また、貧富の格差が問題視されていますが、豊かさと貧しさに対して、自身の困難を乗り越え、今感じられることをお願いします。

吉塚 一生懸命こども食堂の活動されている方々が岩手県にもおられます。なぜそういう活動をしなければいけないか。それは、豊かに見えている社会の中でも食べるものに困っている子どもたちがいるということです。そして、それを救う責任感や義務感を持って活動されている方々がいるということですよね。しかも、そのこども食堂に来る子どもたちの親御さんも食うに困っているんです。だから本当はこども食堂じゃなくて親子食堂にしたほうがいいと思うけどね。そんなご家庭がいっぱいいることは表面上の豊かさの繁栄の裏面に出ている歪みだと思います。困っているときに手を差し伸べる。困っているときに手差し伸べてもらえる。それが本当の人間関係だろうと思います。

髙橋 ありがとうございます。また、家族やその関係性について吉塚さんにとっての思いをお聞かせください。

吉塚 僕自身は今考えてみると豊かな生活をさせてもらっていたなと思っています。だけど豊かさを知り、反面貧しさを知り、体感し、それでやっぱり本当に人になるんじゃないかなって。負け惜しみって言えば負け惜しみだけど、両方知ってる方がいいんじゃないかっていう気はしています。

髙橋 家族と家、貧しさ、そして豊かさ。それらを介し、豊かさも貧しさも踏まえて一つの家族として体感し、それを糧として成長していける、そういった場所が家であると感じます。

髙橋 時間の残りが少なくなりましたが、会場から何か質問ありますか。

髙橋真二郎(司会者の父) 私も今思えば子どもたちに非常に厳しい仕事も手伝わせて、そういう中で一生懸命手伝ってくれて一緒に多くのために働いてくれて……、だからこそ今経営が成り立っているんですけども、本当に何度も倒産の危機があって、その都度いろんな人も助けられました。頑張っている姿をみんな見てくれているんですよね。そういう中で普通は受けられないはずの融資が受けられたり、バックアップがついたりして、なんとか今回っています。いいものを作り続ける、これはやはり芸術にもつながるものがあるんじゃないかな。養豚業でも、一生懸命やって出来上がったものは芸術品みたいなものです。

子どもたちがペットのように豚を懐かしてしまうこともあります。それで名前を呼ぶと怖い牙があるオスだって寄り添ってくる。私がやっていたときでは考えられないですね。新しい農家の小規模養豚のスタイルというのは今出来つつあると思います。中国ではマンションの中の大規模養豚がありますが、うちらは小規模でも生き残るためにそれなりの成績を上げて、そしてなるべく安く高品質でそれを喜んでもらう。差別化できるものを作っていくのが、これが私たちの目指す養豚じゃないかと思っています。

吉塚 頑張ってください。お互い頑張りましょう。

髙橋 他に何かございますか。

質問者 無から有を生むことが農業の原点という言葉がすごく印象に残りました。

吉塚 米粒一粒が来年の秋には一粒から百粒になります。「一粒万倍」という言葉があるけど、そういう爆発的な発展を農は支えてきているわけです。水田の場合は毎年作っても連作障害なくて毎年作れます。こういう千年続けても二千年続けても支障がない農の仕方。お天道様が出る限り、雨が降る限り山地酪農は必ず日本でできます。しかしやらなきゃできません、いつまでたっても。そのようなきっかけに自分がなれれば本望です。

髙橋 ありがとうございます。これで『複合芸術会議―場所』vol.1「山懐との対話」を終了します。開催にあたり会場を提供していただいた、龍泉洞わっかさん。ありがとうございます。配信にご協力いただきました、KEEN ALLIANCEさん、本当にありがとうございました。そしてゲストの吉塚さんに改めて感謝を申し上げます。ご視聴いただいた皆さま、これから視聴をいただける皆さま、どうもありがとうございました。

龍泉洞黒豚ファーム放牧風景 髙橋提供

龍泉洞黒豚ファーム放牧風景 髙橋提供